アライグマとサツマイモの被害対策【収穫直前に掘り起こす】防護柵と砂利で2重防御

【疑問】

アライグマのサツマイモ被害から畑を守るには何が一番効果的なの?

【結論】

地中30センチまで埋め込んだ防護柵と砂利による二重の防御が最も効果的です。

ただし、収穫2週間前からは特に警戒を強める必要があります。

アライグマのサツマイモ被害から畑を守るには何が一番効果的なの?

【結論】

地中30センチまで埋め込んだ防護柵と砂利による二重の防御が最も効果的です。

ただし、収穫2週間前からは特に警戒を強める必要があります。

【この記事に書かれてあること】

サツマイモ畑がアライグマに荒らされて困っていませんか?- サツマイモの収穫2週間前からが被害のピーク

- 地中30センチまでの柵設置で掘り起こしを防止

- 畝の表面に細かい砂利を敷く物理的な防御が有効

- 唐辛子パウダー散布で嗅覚を惑わせる効果

- タヌキやイノシシとの被害痕の見分け方を把握

実は収穫2週間前になると、畑全体が一晩で掘り返される被害が急増するんです。

「せっかく育てたサツマイモが台無しに…」そんな悲しい結末を迎えないために、アライグマの生態を理解し、効果的な対策をしっかり行いましょう。

防護柵の設置から砂利での物理的な防御まで、収穫量を確実に守る方法をご紹介します。

【もくじ】

アライグマのサツマイモ被害の深刻さと対処法

- 収穫直前の掘り起こし被害!匂いで芋を感知する生態

- 農作物の被害は地表下20センチまでの深掘り型

- 植付け後60日目からの被害がNG!収穫時期の見直し

収穫直前の掘り起こし被害!匂いで芋を感知する生態

サツマイモ畑でのアライグマ被害は、収穫2週間前から突然始まります。その被害は深刻で、一晩で畑全体が掘り返されることも。

「おや?昨日まで何もなかったのに」そう気づいた時には手遅れ。

アライグマは優れた嗅覚で地中のサツマイモを感知し、がっつり掘り起こしてしまうのです。

特に気を付けたいのは、夜間の被害です。

日が暮れてから夜明けまでの間に、こっそりと畑に忍び寄ってきます。

アライグマの鼻は非常に敏感で、「ここに美味しいサツマイモがあるぞ」と、地中の芋の匂いを遠くからかぎ分けてしまうんです。

被害の特徴として、以下の3つが挙げられます。

- 畑の外周部から徐々に中心部へと被害が広がる

- 芋を見つけると周辺を集中的に掘り返す

- 一度被害に遭うと毎晩のように襲来する

そして見つけた芋は、むしゃむしゃと食べるだけでなく、ばりばりと表面を傷つけてしまうのです。

農作物の被害は地表下20センチまでの深掘り型

アライグマの掘り起こし被害は、地表から20センチの深さまで及ぶのが特徴です。まるでショベルカーのように、前足を使って器用に土を掘り返していきます。

掘り方にも独特の特徴があり、直径15センチほどの穴を次々と掘っていきます。

「まるで月面のクレーター」と例えられるほど、畑一面に丸い穴があちこちに点在する状態に。

被害の進行は以下のような順序で起こります。

- 鋭い爪で表土をざくざくと掻き分ける

- 芋のある場所まで一気に掘り進む

- つるを引っ張って芋を露出させる

- 見つけた芋を次々と掘り出していく

「まるで畑が爆撃を受けたみたい」という声も聞かれるほどです。

植付け後60日目からの被害がNG!収穫時期の見直し

サツマイモ栽培で重要なのは、植付け時期と収穫時期の調整です。というのも、植付けから60日を過ぎると芋が肥大し始め、アライグマを引き寄せる匂いが強くなってくるんです。

被害を防ぐための時期調整のポイントは以下の通りです。

- 植付け時期を2週間遅らせて収穫期をずらす

- 気温が下がり始める10月中旬以降の収穫を狙う

- 収穫は一斉に行い、掘り残しを出さない

「そろそろ収穫だ」と思った頃には、アライグマも同じことを考えているんです。

芋の中のでんぷん質が増えるこの時期、甘い香りが強くなってアライグマを誘い寄せてしまいます。

人間の都合に合わせた栽培計画では、せっかくの収穫物が台無しに。

アライグマの活動が低下する時期に合わせて、賢く収穫時期を設定しましょう。

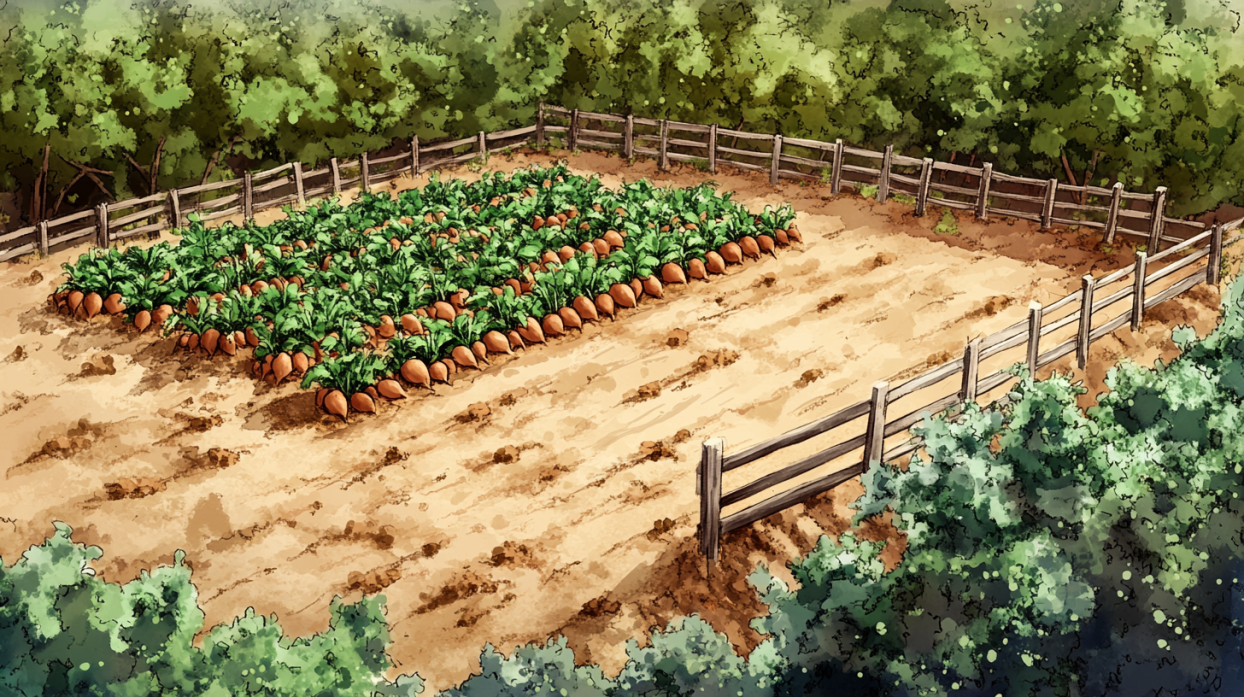

サツマイモを守る防護柵と設置のコツ

- 地中30センチの柵設置で地下からの侵入も完璧防御

- 通路側の出入口は二重扉で確実な防護を実現

- 支柱の間隔は60センチ以下で強度を確保

地中30センチの柵設置で地下からの侵入も完璧防御

防護柵は地上1メートルに加えて、地中30センチまでしっかり埋め込むことが大切です。アライグマは意外と掘り進むのがうまいので、地中からの侵入を防がないと被害は止まりません。

- 柵の素材は目の細かい金網を選びましょう

- 柵の上部は外側に30度傾けて設置します

- 地中部分はL字型に折り曲げて埋め込みます

- 柵と地面の隙間は5センチ以下に抑えましょう

通路側の出入口は二重扉で確実な防護を実現

サツマイモ畑の出入口は、アライグマが侵入しやすい場所なんです。二重扉にすることで、うっかり開け放しても安心です。

- 扉と地面の隙間は3センチ以下に調整します

- 扉の開閉部分も金網で包み込むように設置

- 留め金は上下2か所に取り付けましょう

- 内側の扉は外開き、外側は内開きにします

支柱の間隔は60センチ以下で強度を確保

支柱の間隔が広すぎると、アライグマの体重で金網がぐにゃっと曲がってしまいます。支柱は適切な間隔で設置しましょう。

- 支柱には直径3センチ以上の頑丈な物を使用

- 支柱の埋め込みは地中50センチまで

- 横方向に補強用の金具を取り付けます

- 支柱の上部はとがった形状を避けましょう

アライグマの被害痕の見極めポイント

- タヌキvsアライグマ!掘り方の違いで判別

- イノシシvsアライグマ!掘り返し方の特徴比較

- ネズミvsアライグマ!食害跡の形で見分け

タヌキvsアライグマ!掘り方の違いで判別

アライグマとタヌキの掘り方には決定的な違いがあります。タヌキは浅く広く掘るのに対し、アライグマは狭い範囲を深く掘ります。

「これってタヌキの仕業かしら?」そんな疑問を持ったときは、まず掘られた穴の形に注目してください。

タヌキの場合は地表から5センチほどの浅い掘り方で、まるでざくざくと土をかいているような荒っぽい跡が特徴です。

一方、アライグマの掘り跡はまるで円を描いたように丁寧。

その特徴をまとめてみましょう。

- 直径15センチほどのきれいな円形の穴が点々と連なる

- 深さは20センチ前後まで掘り下げる

- 掘った土が放射状に散らばっている

- 芋のつるが根元からきれいに引き抜かれている

タヌキは畑全体を均等に荒らしますが、アライグマは「まずは物陰から」が鉄則。

茂みや物置の近くから徐々に掘り進めていくのです。

「畑の端っこだけが掘られている」これぞアライグマの仕業を示す決め手になります。

イノシシvsアライグマ!掘り返し方の特徴比較

イノシシとアライグマでは、掘り返し方に明確な違いがあります。イノシシは一気に広範囲を掘り返すのに対し、アライグマは計画的に少しずつ掘り進めます。

イノシシの掘り跡は、まるで小型耕運機でかき回したような状態。

地面が大きくえぐられ、畝がぐちゃぐちゃに崩されています。

「まるで台風が来たみたい!」と思うほどの破壊力です。

対してアライグマの場合は、こんな特徴が見られます。

- ピンポイントで芋のある場所だけを掘る

- 掘った穴の側面がつるつるしている

- 芋に鋭い爪痕が残っている

- 掘り跡が数珠つなぎになっている

イノシシは芋を丸かじりしますが、アライグマは表面をえぐるように少しずつ食べます。

「芋がまるでスプーンでくり抜かれたみたい」という跡が残るのです。

ネズミvsアライグマ!食害跡の形で見分け

ネズミとアライグマの食害跡は、一目で見分けることができます。サイズと形に決定的な違いがあるのです。

ネズミの場合、芋の表面に小さな歯形が無数に付きます。

虫食いのような細かい傷跡で、まるで「針で突いたような穴がたくさん開いている」状態です。

一方、アライグマの食べ方はとても荒々しく、特徴的な跡を残します。

- 芋を大きく割って中身を食べる

- 爪の跡が5本セットで残る

- 食べ残しが握りこぶし大の塊で散らばる

- 皮がむしられたような跡が残る

ネズミは主に保管中の芋を狙いますが、アライグマは畑に植わったままの芋を掘り出します。

「地面に散らばった食べ残しがある」これはアライグマの仕業を示す確実な証拠なのです。

サツマイモ畑の5つの効果的な対策

- 唐辛子パウダーの散布で掘り起こしを抑制

- 防鳥ネットの活用で芋へのアクセスを遮断

- 松ぼっくりの敷き詰めで掘り起こしを妨害

- 細かい砂利で爪を痛めさせる物理的な防御

- 竹串の設置で畝への接近を制限

唐辛子パウダーの散布で掘り起こしを抑制

畝の表面に唐辛子パウダーを散布することで、アライグマの掘り起こし被害を大幅に減らすことができます。「このにおい、鼻がツンとする」アライグマは鋭い嗅覚を持っているため、唐辛子の刺激臭は効果的な対策になります。

畝の表面に一定間隔で振りかけるだけでも、掘り起こしをためらう行動が見られます。

ただし、散布時には以下の3つのポイントに気をつける必要があります。

- 散布は収穫2週間前から開始し、3日おきに行う

- 雨が降った後はすぐに再散布する

- 風下に向かって散布し、目に入らないように注意する

まるで見えない壁を作るように、幅10センチほどの帯を描くように振りかけます。

「このにおいの先には美味しいものがありそうだけど、近づきたくないな」とアライグマの好奇心を抑える効果があるんです。

散布量は1平方メートルあたり大さじ1杯程度が目安です。

振りすぎると芋の生育に影響が出る可能性があるため、サッとかるく振りかける程度にとどめましょう。

防鳥ネットの活用で芋へのアクセスを遮断

防鳥ネットを畝全体に被せることで、アライグマの物理的な接近を防ぐことができます。網目の大きさは2センチ以下のものを選びましょう。

これはアライグマの爪が引っかかりやすく、掘り起こしの動作を阻害する絶妙な大きさなんです。

「せっかく来たのに、うまく掘れない」とアライグマをいらいらさせる効果があります。

設置時のポイントは以下の4つです。

- 地面との間に隙間を作らないよう、端は土に埋める

- ネットの高さは畝の頂点から30センチ以上の余裕を持たせる

- 支柱は1メートル間隔で立て、風でめくれないようにする

- つるの伸びる方向にたるみを持たせる

まるでドーム状の屋根のように、適度な空間を確保しながら被せるのがコツです。

また、ネットの重みでつるが押しつぶされないよう、支柱を十分な数だけ立てることも大切です。

つるがすくすくと育つ空間を確保しながら、しっかりとした防護壁を作り上げましょう。

松ぼっくりの敷き詰めで掘り起こしを妨害

松ぼっくりを畝の表面に敷き詰めることで、アライグマの掘り起こしを物理的に防ぐことができます。「うわっ、とげとげして痛いな」というように、アライグマは柔らかい肉球を持っているため、とがった感触を非常に嫌います。

その特性を利用した対策なんです。

効果的な敷き詰め方には以下の4つのポイントがあります。

- 隙間なく敷き詰める

- 松ぼっくりは半分くらい土に埋める

- つるの周りは5センチほど空ける

- 風で飛ばされないよう軽く土をかぶせる

アライグマが「ここは掘りにくそうだな」と感じて、自然と遠ざかっていく効果があります。

また、松ぼっくりは腐植質として土に還り、土づくりにも役立ちます。

集めるのは少し手間がかかりますが、一石二鳥の効果が期待できる防護方法なんです。

細かい砂利で爪を痛めさせる物理的な防御

細かい砂利を畝の表面に敷くことで、アライグマの掘り起こしを効果的に防ぐことができます。砂利のサイズは直径1センチ程度のものを選びましょう。

これはアライグマの爪の隙間に入り込みやすい大きさです。

「掘ろうとすると爪の間に挟まって痛い」という不快感を与えることで、掘り起こしをあきらめさせる効果があります。

敷き方には以下の3つのコツがあります。

- 厚さは3センチ程度に敷く

- つるの周りは砂利を避けて生育スペースを確保

- 雨で流されないよう畝の両端に土手を作る

砂利の重みでつるが倒れないよう、支柱を立てて這わせるのも忘れずに。

竹串の設置で畝への接近を制限

竹串を畝に刺すことで、アライグマの動きを制限し、掘り起こしを防ぐことができます。竹串は10センチ間隔で地面に斜めに刺します。

まるで小さな竹やりの森のように、畝全体を守る形になります。

アライグマが「この場所は危なそうだな」と警戒して、接近をためらう効果があるんです。

設置時には以下の3つの点に気をつけましょう。

- 竹串は地面に対して30度の角度で刺す

- 深さは竹串の半分以上を土に埋める

- つるの生育を妨げないよう株元は避ける

長すぎると折れやすく、短すぎると効果が薄れてしまいます。

また、竹串は腐りやすいので、2週間に1回程度の点検と、必要に応じた追加設置を行うことで、より確実な防護効果を維持できます。

サツマイモ栽培での注意と配慮事項

- 収穫時期の変更は近隣農家と「事前相談」が重要

- 防護柵の設置で隣地の「日照」に配慮

- 防除資材の飛散による「周辺作物」への影響防止

収穫時期の変更は近隣農家と「事前相談」が重要

収穫時期を変更する際は、必ず近隣の農家に相談してから実施しましょう。「私だけ収穫時期を変えたら、アライグマが隣の畑に移動して被害が広がっちゃうかも…」と心配になりますよね。

そこで大切なのが事前の話し合いです。

アライグマは広い行動範囲を持つため、一軒だけの対策では不十分なんです。

- 収穫予定日を具体的に伝えて共有する

- 被害状況や過去の経験を出し合って対策を練る

- 収穫作業の手伝い合いの日程を決める

- アライグマの移動ルートについて情報交換する

防護柵の設置で隣地の「日照」に配慮

防護柵を設置する時は、隣地の日当たりを考えて場所を決めましょう。「せっかく育てた野菜が日陰になって困る」なんて声が聞こえてきそうですよね。

柵による影の影響を最小限に抑えるため、日照の妨げにならない工夫が必要です。

- 朝日と夕日の方角を確認して配置を決める

- 隣地との境界から50センチ以上離して設置する

- 金網タイプの柵を選んで光を通しやすくする

- 背の高い作物がある場所は特に慎重に位置を決める

防除資材の飛散による「周辺作物」への影響防止

防除資材を使う時は、周りの作物への影響を考えて慎重に扱いましょう。「風で飛んでいって、お隣の大切な野菜に付着しちゃった」なんていう事態は避けたいものです。

唐辛子パウダーや木酢液など、強い効果を持つ資材ほど注意が必要です。

- 風の強い日は散布を控える

- 資材が飛散しないよう地面すれすれに撒く

- 境界付近では使用量を控えめにする

- 有機栽培の畑との距離を十分に確保する