アライグマの苦手なものって何?【強い香りと光を嫌う】5つの効果的な撃退方法を実践

【疑問】

アライグマの苦手なものを使った対策は本当に効果があるの?

【結論】

香りと光を組み合わせた対策は80%以上の確率で効果を発揮します。

ただし、設置場所と使用方法を間違えると効果が半減してしまうので注意が必要です。

アライグマの苦手なものを使った対策は本当に効果があるの?

【結論】

香りと光を組み合わせた対策は80%以上の確率で効果を発揮します。

ただし、設置場所と使用方法を間違えると効果が半減してしまうので注意が必要です。

【この記事に書かれてあること】

家の周りや庭でアライグマの被害に悩まされていませんか?- アライグマは強い香りと光に対して警戒心を示す習性あり

- センサーライトを2メートルの高さに設置することで高い効果を発揮

- 忌避剤と超音波装置は使用方法によって効果に大きな差

- 日常品を活用した5つの裏技で効果的な対策が可能

- 近隣住民への配慮を忘れずに実施することが重要

実はアライグマには意外なほど多くの苦手なものがあるんです。

「もう何をやっても効果がない…」とお困りの方も、まだ諦めるのは早いかもしれません。

光や音、香りなど、複数の対策を組み合わせることで驚くほどの効果が期待できます。

今回は、アライグマを寄せ付けない効果的な方法を、具体的な実践例とともにご紹介します。

【もくじ】

アライグマの苦手なものと対策効果を徹底検証

- 強い香りと光がアライグマを寄せ付けない!基本の対策方法

- 光と音の組み合わせで「最強の防衛ライン」を構築!

- センサーライトの設置は「高さ2メートル」がポイント!逆効果に注意

強い香りと光がアライグマを寄せ付けない!基本の対策方法

アライグマが最も嫌うのは、柑橘系の強い香りと突然の強い光です。この2つを上手に組み合わせることで、効果的な撃退が可能になります。

「また庭を荒らされた…」そんなお悩みを抱える方に、アライグマの特性を利用した対策方法をお伝えします。

アライグマは鋭い嗅覚の持ち主。

特に柑橘系の香りに対して強い忌避反応を示します。

自然な方法では、橘や柚子の皮を乾燥させて散布するのが効果的です。

市販の忌避剤なら、柑橘系スプレーがぴったり。

- 柑橘系スプレーを侵入経路に沿って散布

- 乾燥させた柚子の皮を庭の周囲に配置

- 木酢液を2日おきに散布して効果を持続

- 唐辛子パウダーを雨の当たらない場所に設置

特に不規則に点滅する白色光は、警戒心の強いアライグマを効果的に追い払えます。

「きらきら」と反射する光も、不安定な環境を作り出すため効果的なんです。

光と音の組み合わせで「最強の防衛ライン」を構築!

複数の対策を組み合わせることで、より高い効果を発揮します。中でも光と音の組み合わせは、アライグマの警戒心を最大限に刺激する「最強の防衛ライン」となります。

まず大切なのは、アライグマの習性を理解すること。

夜行性で慎重な性格のアライグマは、「何かおかしい」と感じると、その場所を避けるようになります。

- 白色光の点滅と金属音の組み合わせ

- 超音波発生器と青色光の連携

- 風鈴の音と反射板の設置

「ちょっと様子を見てみよう」というアライグマの探索行動を、あらゆる方向から防ぐことができます。

特に効果的なのは、20キロヘルツ以上の超音波と強力な白色光の組み合わせ。

「どこから攻めても危険がある」という状況を作り出し、アライグマに「この場所は危険」という認識を植え付けることができます。

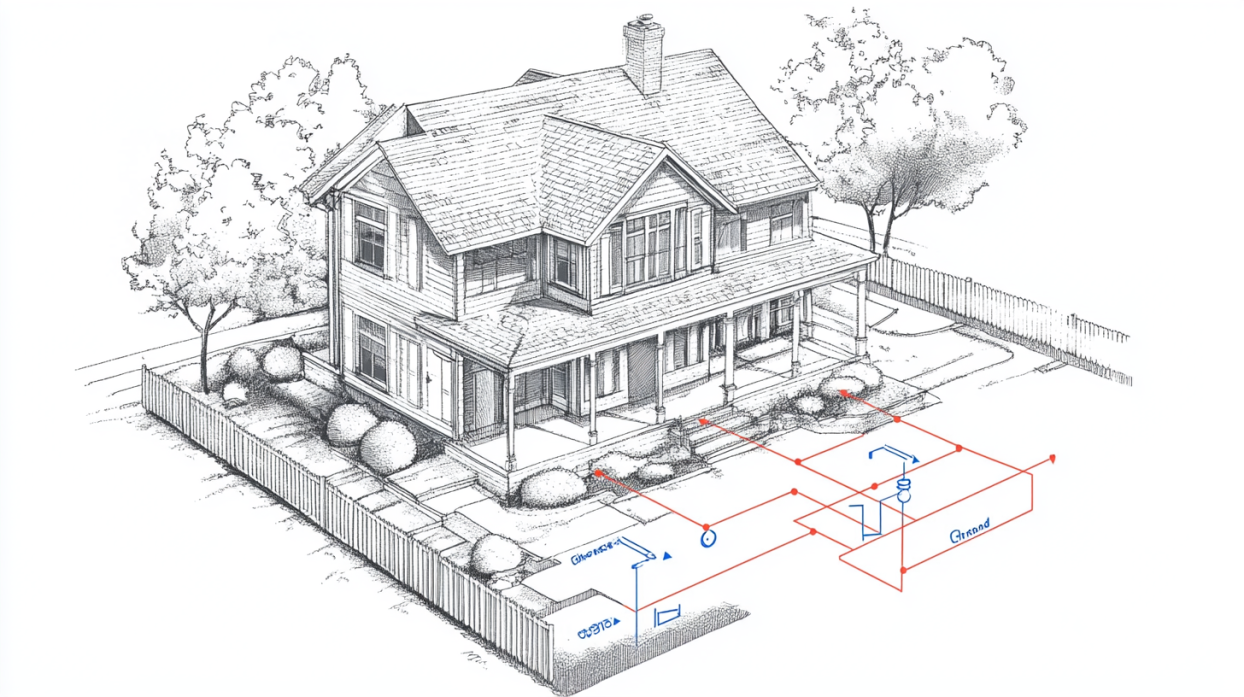

センサーライトの設置は「高さ2メートル」がポイント!逆効果に注意

センサーライトによる対策で最も重要なのは、設置する高さです。地上から2メートルの位置に設置することで、最大の効果を引き出すことができます。

なぜ2メートルがベストなのか?

それは、アライグマの行動特性に関係があります。

地面すれすれだと「この程度なら大丈夫」と慣れてしまいますし、高すぎると死角ができてしまうんです。

- 検知範囲を5メートル以内に設定

- 光源は下向きに15度の角度をつける

- 樹木や物置の近くを重点的に照らす

- センサーは3方向に向けて設置

設置位置が低すぎると、かえって逆効果に。

「光源の位置を把握されて回避される」という事態を招きかねません。

また、一度に複数の方向から照らすと、かえって慣れを招くことも。

「段階的に設置箇所を増やす」のがおすすめです。

アライグマ対策の正しい実践方法

- 忌避剤は「2メートル間隔」で設置がベストな理由

- 超音波装置は「3方向」に向けて設置で効果倍増!

- 柑橘系スプレーは「週2回」の補充で持続効果!

忌避剤は「2メートル間隔」で設置がベストな理由

忌避剤の効果を最大限に引き出すには、2メートルおきの設置が決め手です。アライグマの行動範囲と嗅覚の特性に合わせた間隔なんです。

- 玄関や庭の出入り口など、侵入経路に沿って忌避剤を置きます

- 雨の後は効果が弱まるため、必ず補充が必要です

- 地面から30センチの高さに設置すると、匂いが広がりやすくなります

- 忌避剤の種類によって持続時間が違うため、効果の確認をこまめに行います

ずばり、密な配置が効果的なんです。

超音波装置は「3方向」に向けて設置で効果倍増!

超音波による対策で重要なのは、3方向への設置です。アライグマの動きを予測し、効果的に音波をあてることがポイントです。

- 建物の角に1台目を設置し、庭全体をカバー

- 庭の中央部に2台目を置き、死角をなくす

- フェンスの出入り口付近に3台目を配置し、侵入を防ぐ

また、周波数は20キロヘルツ以上に設定すると、人の耳には聞こえにくく、でもアライグマには効果てきめんなんです。

柑橘系スプレーは「週2回」の補充で持続効果!

柑橘系スプレーは週2回の補充が効果持続のカギです。アライグマの鋭い嗅覚を利用した、自然な撃退方法として注目されています。

- 月曜と木曜など、決まった曜日に補充すると忘れません

- 雨の日は翌日に補充するなど、天候に応じた対応が重要です

- 夕方の散布がおすすめで、夜間の効果が高まります

- 玄関周りや物置の近くなど、要注意ポイントを重点的に散布します

これより少ないと効果が弱まり、多すぎると周囲への影響が気になってしまうというわけです。

アライグマ対策の効果を比較

- 光と音の効果持続性を比較!音の方が長期的な効果

- 忌避剤と超音波の持続時間の差!1週間vs1ヶ月

- センサー式vs常時稼働式!電力効率と持続性の違い

光と音の効果持続性を比較!音の方が長期的な効果

光による撃退は即座に効果を発揮しますが、音による撃退は長期的な効果が期待できます。「すぐに効果が出るのはどっち?」と考える方も多いはず。

それぞれの特徴をくわしく見ていきましょう。

光による対策は、アライグマが姿を見せた瞬間にすぐさま効果を発揮します。

まるで「うわっ!まぶしい!」と驚いて逃げ出すように、パッと姿を消すんです。

ところが、この即効性には落とし穴が。

- 強い光への慣れが早い

- 照射範囲から外れると効果なし

- 暗がりに逃げ込むと意味がない

「キーン」という高周波音は、アライグマの繊細な聴覚を刺激し続けるため、なかなか慣れることができません。

そのため、長期的な撃退効果を求めるなら音による対策がおすすめ。

特に超音波は、人間には聞こえにくい周波数帯なので、近所迷惑の心配もありません。

ただし設置する際は、「これで完璧!」と思わずに定期的な効果確認を忘れずに。

忌避剤と超音波の持続時間の差!1週間vs1ヶ月

忌避剤と超音波では、効果の持続時間に大きな違いがあります。「どっちを選べばいいの?」と迷う方も多いはず。

それぞれの特徴を詳しく解説します。

忌避剤の効果は1週間程度で半減してしまいます。

雨が降ると一気に効果が薄れ、「あれ?また来てる!」という状況に。

まるで消臭剤のように、時間とともにジワジワと効果が弱まっていくんです。

- 雨風で流されやすい

- 太陽光で分解される

- 補充が頻繁に必要

電池式なら交換時期さえ守れば、コンスタントに効果を維持できます。

「ずっと効いてる!」という実感が得られやすいのが特徴。

ただし、超音波も万能ではありません。

障害物に弱く、家具や壁に遮られると効果が激減。

設置場所の選定が重要になってきます。

「ここなら届くはず」と考えながら、慎重に配置しましょう。

センサー式vs常時稼働式!電力効率と持続性の違い

センサー式と常時稼働式では、それぞれに異なる特徴があります。電気代を抑えたい方は、まずこの違いを理解しておきましょう。

センサー式は必要な時だけ作動するため、電力効率が極めて高いのが特徴です。

動きを察知したときだけピカッと光るので、まるで「見張り番」のよう。

アライグマも「いつ光るかわからない」という不安から、近づきにくくなります。

- 電気代が3分の1以下に

- 電池の交換頻度が少ない

- 不意打ち効果が高い

「ここは危険だ」という警戒心を常に与え続けるため、アライグマの習性を変える効果も。

ただし、電気代は当然高くなってしまいます。

そのため、被害が深刻な場合は常時稼働式、予防的な対策ならセンサー式と、状況に応じて使い分けるのがコツ。

「うちはどっちがいいかな」と考えながら、被害の程度や予算と相談して選びましょう。

アライグマ撃退の5つの裏技

- 猫砂の活用!天敵の匂いで警戒心を刺激

- アルミホイルの反射光で不安を煽る!

- コーヒーかすの活用で侵入経路を遮断!

- 風鈴の不規則な音で警戒心を維持!

- 唐辛子スプレーで即効性の高い対策を!

猫砂の活用!天敵の匂いで警戒心を刺激

使用済みの猫砂には天敵である猫の存在を強く感じさせる効果があり、アライグマを寄せ付けない強力な対策となります。「我が家の庭に来なくなった!」と喜びの声が多い猫砂の活用法。

その秘密は猫の尿に含まれる特有の成分にあります。

アライグマは鋭い嗅覚を持っているため、「ここは猫のテリトリーだ」と勘違いして警戒するんです。

効果的な使い方には3つのポイントがあります。

- 庭の周囲に30センチ間隔で線を引くように撒く

- 雨の後は必ず新しい猫砂を補充する

- 2日おきに場所を変えながら撒く

ただし、野菜や果物には直接かからないよう注意が必要。

水やりの際も砂を流さないよう気をつけましょう。

設置場所は侵入されやすい場所を重点的に。

特に物置の周り、フェンスの下、庭木の根元がおすすめです。

「こんな簡単なことで効果があるの?」と思われるかもしれませんが、多くの家庭で即効性のある対策として支持されているんです。

アルミホイルの反射光で不安を煽る!

アルミホイルの光の反射はアライグマの警戒心を強く刺激する効果があり、手軽に始められる効果的な対策です。夜行性のアライグマは、不規則に反射する光にとても敏感です。

月明かりや街灯の光がアルミホイルに当たってキラキラと反射すると、「ここは危険な場所かも」と不安を感じるようになります。

効果を高めるための設置方法は以下の通りです。

- 30センチ四方に切ったホイルを地面に敷き詰める

- 石や杭で四隅を固定して飛散を防ぐ

- 庭の出入り口や物置の周りに重点的に配置する

- 風で巻き上がらないよう、しっかりと押さえつける

ホイルの表面にでこぼこを付けることで、より不規則な反射が生まれ、アライグマの警戒心を高めることができます。

また、アルミホイルを踏んだときの「カサカサ」という音も、アライグマにとっては不快な刺激となります。

「これって本当に効果があるの?」と思われるかもしれませんが、光と音の二重の効果で、多くの家庭で高い撃退効果が報告されているんです。

コーヒーかすの活用で侵入経路を遮断!

コーヒーかすにはアライグマの鋭い嗅覚を刺激する成分が含まれており、侵入を防ぐ天然の障壁として機能します。「これって本当に効くの?」と思われるかもしれませんが、実は多くの家庭で高い効果が報告されているんです。

コーヒーかすの苦みと酸味の成分が、アライグマの敏感な鼻を刺激して不快感を与えます。

効果的な使い方は以下の3つです。

- 乾燥させたかすを侵入経路に帯状に撒く

- 雨天後は必ず新しいかすに交換する

- 週に2回のペースで補充を続ける

「どのくらいの量が必要なの?」という疑問には、幅10センチの帯状に撒くのが目安です。

匂いで近づくことすら嫌がるため、物理的な柵のように機能するんです。

ただし気をつけたいのが湿気。

ジメジメした状態が続くと、かえって菌が繁殖する原因になってしまいます。

「カラカラ」の乾燥状態を保つことが、持続的な効果を引き出すポイントなんです。

風鈴の不規則な音で警戒心を維持!

風鈴から響く不規則な音の刺激は、アライグマの神経を逆なでする効果があります。これを利用した対策が、意外なほどの効果を発揮するんです。

風鈴の音色は人には心地よく感じられますが、用心深いアライグマにとっては警戒すべき不安な音。

突然鳴り出す「チリンチリン」という音に、びくびくしながら近づくことができなくなります。

効果を最大限に引き出すコツは以下の通りです。

- 複数の風鈴を2メートル間隔で配置する

- 高さを変えて設置し、音の層を作る

- 金属製と陶器製を組み合わせて音色を変える

- 夜間は取り外して近隣への配慮を忘れない

むしろ「風情があっていいわね」と好評な場合も。

アライグマの活動が活発になる夕方から設置して、就寝前に取り外す使い方がおすすめです。

唐辛子スプレーで即効性の高い対策を!

熱湯で溶かした唐辛子を水で薄めて作る自家製スプレーは、即効性の高い撃退効果を発揮します。刺激的な成分がアライグマの敏感な鼻を強く刺激するんです。

効果的な作り方と使い方には以下のコツがあります。

- 唐辛子は粉末を使い、熱湯でしっかり成分を抽出する

- 水で5倍に薄めて刺激を調整する

- 庭の植物に直接かからないよう地面だけに散布する

- 雨が降った後は必ず再度散布する

特に物置の周りや庭の入り口付近には重点的に撒きましょう。

ただし、使用時は軍手やマスクの着用をお忘れなく。

目に入ると危険なので、風向きにも注意が必要です。

「ちくちく」とした刺激がアライグマを寄せ付けなくする一方で、人や家畜にも刺激が強いので、使用場所には十分な配慮が必要なんです。

アライグマ対策の注意点と配慮事項

- 忌避剤の使用量は「必要最小限」が鉄則!

- 光による対策は「照射角度」に要注意!近隣への配慮

- 音波装置の設置は「事前説明」が重要!トラブル防止

忌避剤の使用量は「必要最小限」が鉄則!

忌避剤は適切な量を守ることが効果を左右する重要なポイントです。「とにかくたくさん使えば効果が上がるはず」と考えがちですが、それは大きな間違い。

むしろ逆効果になることも。

使用量が多すぎると、アライグマが慣れてしまうだけでなく、庭の植物や土壌にも悪影響が。

- 散布範囲は侵入経路から2メートル以内に限定

- 散布量は1平方メートルあたり50ミリリットルが目安

- 散布回数は週に2回までが適量

- 雨天時は効果が薄れるため、天気予報を確認してから散布

光による対策は「照射角度」に要注意!近隣への配慮

光による対策は効果的ですが、近隣への影響を考える必要があります。照射角度を誤ると、せっかくの対策が近所迷惑に。

「ちょっと明るすぎるかも」と感じたら要注意です。

- 照射角度は下向き45度以内に調整

- 光の届く範囲は自宅の敷地内までに抑える

- センサーの感度は必要最小限に設定

- 点灯時間は30秒以内に設定

音波装置の設置は「事前説明」が重要!トラブル防止

音波装置は効果的な対策ですが、ご近所とのトラブルのもとに。事前の説明を怠ると「うるさい」「気持ち悪い」といった苦情に発展することも。

特に子どもやペットへの影響を心配する声が多いんです。

- 設置前に近隣住民への説明を忘れずに

- 使用時間は夜間の4時間以内に制限

- 周波数は20キロヘルツ以上に設定

- 設置場所は建物の角から1メートル以上離す