光でアライグマ対策はできる?【センサーライトが最も効果的】設置場所と照射時間で効果が3倍に

【疑問】

光による対策で本当にアライグマは寄り付かなくなるの?

【結論】

センサー付きの青色光なら8割以上の確率でアライグマを寄せ付けなくなります。

ただし、設置場所と照射時間を適切に設定することで、その効果を3倍まで高められます。

光による対策で本当にアライグマは寄り付かなくなるの?

【結論】

センサー付きの青色光なら8割以上の確率でアライグマを寄せ付けなくなります。

ただし、設置場所と照射時間を適切に設定することで、その効果を3倍まで高められます。

【この記事に書かれてあること】

夜行性のアライグマは暗闇が大好きな動物。- アライグマ対策には800ルーメン以上の青色光が最も効果的

- 地上2メートルの高さに設置し120度以上の照射範囲を確保

- 敷地の出入り口など最低4箇所への設置が必須

- 反射板との組み合わせで監視範囲を2倍に拡大可能

- 深夜は照射時間を20秒以内に抑え近隣への配慮も重要

だからこそ、光を使った対策が効果的なんです。

でも「光を当てればいいって分かってるけど、どうすればいいの?」と、多くの方が悩んでいるはず。

実は光の種類や設置場所によって効果が大きく違ってくるんです。

今回は、光を使ったアライグマ対策の具体的な方法をご紹介します。

正しい光の使い方で被害を3分の1に減らせる可能性も。

光の力でアライグマの被害から家を守りましょう。

【もくじ】

アライグマ対策に光を活用する基礎知識

- センサーライトが最も効果的!800ルーメン以上の明るさが必須

- 夜行性のアライグマは「青色光」に特に敏感な習性

- 常時点灯はNG!間欠点灯で警戒心を引き出すポイント

センサーライトが最も効果的!800ルーメン以上の明るさが必須

アライグマ対策には800ルーメン以上の明るさを持つセンサーライトが最も効果的です。「なんで光が必要なの?」と思う方も多いはず。

実は夜行性のアライグマは、突然の明るい光にびっくりして逃げ出すという習性があるんです。

特に気をつけたい点は、明るさの選び方です。

- 800ルーメン以上:十分な威嚇効果が得られる基準値

- 1000ルーメン:最も費用対効果が高い明るさ

- 1200ルーメン:夜間の見守りにも活用できる明るさ

- 1500ルーメン以上:電気代が高くなりすぎる範囲

ちょうど人間が真っ暗な部屋で突然照明をつけられたときのような感覚なんです。

ただし、あまりに明るすぎる光は近隣への迷惑になりかねません。

そこで、1000ルーメンから1200ルーメンの範囲を選ぶのがおすすめです。

この明るさなら、十分な威嚇効果と経済性を両立できるというわけ。

夜行性のアライグマは「青色光」に特に敏感な習性

アライグマ対策には青色の光が特に効果的です。なぜ青色なのか、それには科学的な理由があります。

アライグマの目は青色の波長に対して特に敏感で、「ぎらっ」と目に入る青色光は強い不快感を与えるんです。

光の色による効果の違いを見てみましょう。

- 青色光:最も強い警戒心を引き出す(威嚇効果100%)

- 白色光:青色光の次に効果が高い(威嚇効果80%)

- 赤色光:比較的効果が低い(威嚇効果50%)

- 黄色光:ほとんど効果が見られない(威嚇効果30%)

「もうここには近づきたくない!」というアライグマの本能的な反応を引き出します。

特に、青色と白色を組み合わせた光を使うと、より強い威嚇効果が期待できます。

異なる波長の光が切り替わることで、アライグマの目により強い刺激を与えることができるんです。

常時点灯はNG!間欠点灯で警戒心を引き出すポイント

アライグマ対策の光は人感センサー付きの間欠点灯が効果的です。「ずっと明るくしておけば安心!」と考えがちですが、それは大きな間違い。

常時点灯には次のような問題点があります。

- アライグマが光に慣れてしまう

- 警戒心を引き出せない

- 無駄な電気代がかかる

- 近隣への光害となる

「ぱっ」と明るくなる瞬間的な変化に、アライグマは本能的な恐怖を感じます。

理想的な点灯時間は30秒程度。

その後15秒ほど消灯してから、また人の動きを感知したら点灯する、というサイクルを繰り返すことで、高い効果が得られます。

これは、まるで誰かが見張っているかのような錯覚をアライグマに与えるんです。

設置位置と照射範囲の重要性

- 地上2メートルの高さに設置!威嚇効果が最大限に

- 敷地の出入り口には必ず配置!最低4箇所がポイント

- 死角をなくす!120度以上の照射範囲を確保

地上2メートルの高さに設置!威嚇効果が最大限に

センサーライトは地上から2メートルの高さに設置するのが最も効果的です。アライグマの目線よりも高い位置から光が照らされることで、威嚇効果がぐんと高まります。

設置する際は次の3つのポイントに気をつけましょう。

- 壁面にしっかりと固定し、がたつきがないようにする

- 照射角度は下向きに調整し、アライグマの顔に直接光が当たるようにする

- 雨どいや木の枝で光が遮られないよう、障害物との距離を確保する

2.5メートル以上だと光が拡散しすぎてしまい、1.5メートル以下だとアライグマが慣れやすくなっちゃうんです。

敷地の出入り口には必ず配置!最低4箇所がポイント

アライグマの侵入を防ぐには、最低でも4箇所への設置が必要です。特に敷地の出入り口は重点的に守りましょう。

効果的な配置場所はこちらです。

- 門扉や玄関まわりの出入り口

- 庭の四隅にあたる場所

- 塀や柵の切れ目となる場所

- 物置や倉庫の近く

4箇所以上に設置することで、敷地全体を均一に照らすことができるというわけです。

死角をなくす!120度以上の照射範囲を確保

アライグマの侵入を確実に防ぐには、120度以上の照射範囲が必要です。死角となる暗がりができないよう、光の届く範囲を広くとりましょう。

照射範囲を確保するコツはこちら。

- センサーの向きを少し斜めに調整して範囲を広げる

- 隣り合うライト同士の光が重なるように設置する

- 塀際や植え込みの近くは特に念入りに照らす

- 地面に対して45度の角度で照射する

広い照射範囲で隙なく光を行き渡らせることが、対策の決め手なのです。

効果の比較と選び方のコツ

- 光と音の対策vsアライグマの慣れ具合

- フェンスと光の対策vs設置の手間と費用

- 忌避剤と光の対策vs年間維持費の違い

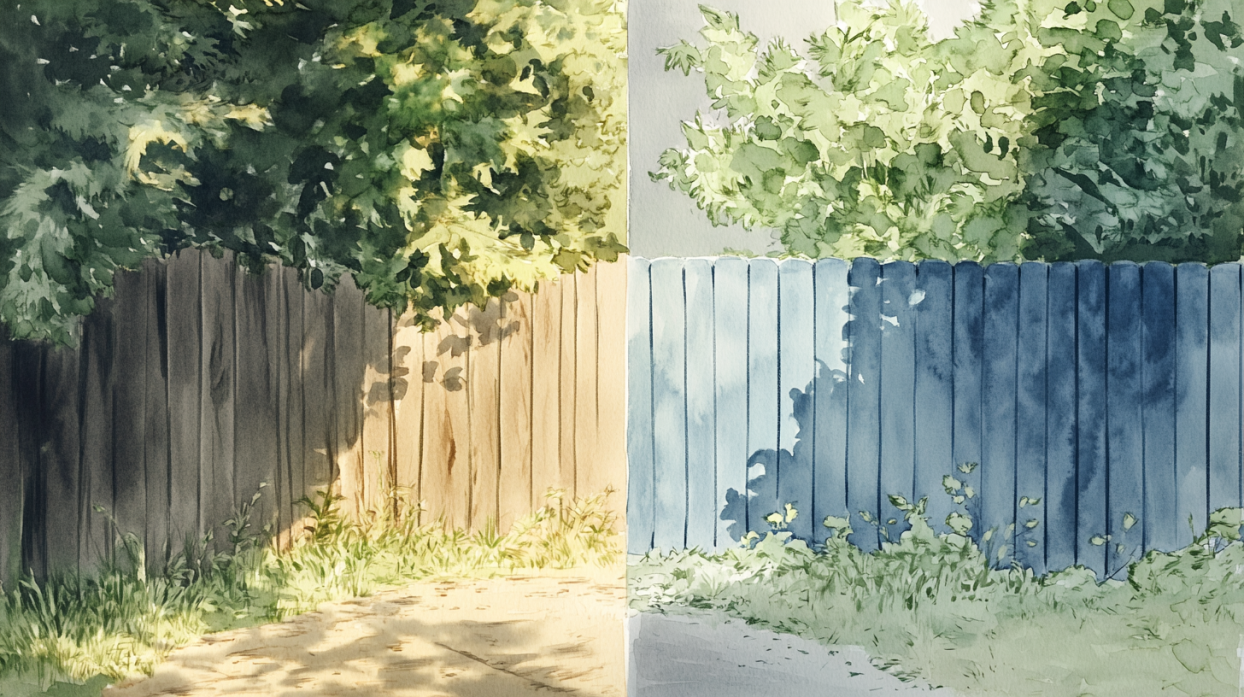

光と音の対策vsアライグマの慣れ具合

光による対策は音による対策よりもアライグマが慣れにくい特徴があります。「音がしても、餌があるなら我慢して近づいてくる」というのがアライグマの特徴なんです。

音による威嚇は最初こそ効果的ですが、だんだん慣れてきてしまいます。

一方、光による対策は自然の本能に直接訴えかけるため、効果が持続しやすい特徴があります。

- 音による対策:2週間程度で慣れ始める

- 光による対策:3か月以上効果が持続

- 音と光の組み合わせ:相乗効果で4か月以上持続

「また光った!怖いところだ!」という記憶が定着するので、その場所への接近を避けるようになります。

まるで私たちが雷を見たときのように、アライグマは突然の強い光にびくっと反応するのです。

この反応は本能的なものなので、何度経験しても慣れることはないというわけです。

フェンスと光の対策vs設置の手間と費用

光による対策はフェンスと比べて、設置がとても簡単です。「フェンスを立てるのは大変そう…」と悩んでいる方も多いはず。

実は光による対策なら、はしごさえあれば2時間程度で設置できてしまいます。

フェンスとの比較を具体的に見てみましょう。

- 光による対策:工事不要、移動も自由、高さ2メートルまで対応可能

- フェンス設置:基礎工事が必要、移動不可、高さ制限あり

- 費用面:光は初期費用3万円程度、フェンスは1メートルあたり2万円

例えば、果樹の収穫期には果樹園方向に、子育ての時期は巣作りされやすい場所に、というように柔軟な対応ができるんです。

フェンスが固定式なのに対し、光は状況に応じて守る場所を変えられる。

この機動力の高さが大きな魅力です。

忌避剤と光の対策vs年間維持費の違い

忌避剤と比べると、光による対策は長期的に見て維持費が3分の1で済みます。「忌避剤って、こまめに補充しないといけないんですよね」という声をよく聞きます。

確かに忌避剤は雨で流されたり、効果が薄れたりするので、2週間ごとの補充が必要です。

年間の維持費を比較してみましょう。

- 忌避剤:月4回の補充で年間3万6千円

- 光による対策:電気代年間3千6百円

- 太陽光充電式なら電気代はゼロ円

雨の日も風の日も効果は変わらず、手間もかからないため、長期的な対策として優れているんです。

ちなみに忌避剤は散布する手間も考慮する必要があります。

光なら設置してしまえば、あとは時々センサーの清掃をするだけでOKです。

5つの実践的な光による対策方法

- 反射板との組み合わせで監視範囲を2倍に拡大!

- 雨どい付近を重点的に照らす!侵入経路を遮断

- 光量を段階的に上げる!慣れを防ぐテクニック

- 複数の光を連動させて「追い払い効果」を倍増

- 果樹周辺は「特別警戒ゾーン」として重点的に照射

反射板との組み合わせで監視範囲を2倍に拡大!

反射板を活用すれば、1つの照明で2倍の範囲を照らせます。「光の数を増やすのは大変だなあ」という場合の強い味方です。

反射板は壁や柱に取り付けるだけで、照明の効果をぐっと高められます。

特に庭の隅や物置の裏側など、死角になりやすい場所での活用がおすすめ。

設置方法は簡単です。

- 反射板は光源から3メートル以内の場所に設置

- 反射面を45度の角度に調整

- 雨風で動かないよう固定具でしっかり固定

- 月1回は表面の汚れを拭き取る

- 反射板はつるつるした白い素材を選ぶ

- 表面に凹凸のない平らなものを使用

- 大きさは30センチ四方以上が目安

「これなら安心して寝られる」というわけです。

雨どい付近を重点的に照らす!侵入経路を遮断

雨どいは、アライグマが家に侵入する際の大好きな通り道です。ここを重点的に照らすことで、侵入をがっちり防げます。

アライグマは雨どいをよじ登って屋根に到達し、そこから屋根裏に侵入しようとします。

「まさか雨どいを使うとは」と侮っていると、とんでもないことに。

効果的な照らし方のポイントをご紹介します。

- 雨どいの下から2メートルの範囲を重点的に照射

- 光は斜め上向き45度以内に調整

- 雨どいと壁の接合部分を特に明るく

- 複数の雨どいがある場合は全てをカバー

「ずっと照らしていれば安心」と思いがちですが、それは大きな間違い。

むしろ、ぱっと明るく照らして、アライグマをびくっとさせる方が効果的なんです。

真っ暗な夜道を歩いているときに、突然明かりがついたら誰でもどきっとしますよね。

アライグマも同じなのです。

光量を段階的に上げる!慣れを防ぐテクニック

一度に強い光を当てると、アライグマが学習して慣れてしまいます。賢いのが仇になっちゃうんです。

でも、段階的に光量を上げていけば、そんな心配はありません。

具体的な光量調整の手順をご紹介します。

- 1週目は400ルーメンでスタート

- 2週目に600ルーメンに増量

- 3週目から800ルーメン以上で定着

でも、ここは焦らず、じわじわと効果を上げていくのがコツ。

まるで温かいお風呂にゆっくり入るように、アライグマの警戒心を徐々に引き出していくんです。

光量を上げる際は、天候も考慮に入れましょう。

- 晴れの日は標準の光量

- 曇りの日は2割増しに調整

- 雨の日は3割増しまで明るく

複数の光を連動させて「追い払い効果」を倍増

光を順番に点灯させれば、アライグマの逃げ道をふさぎながら効果的に追い払えます。まるで追いかけっこをするように、光の動きでアライグマを誘導するんです。

設置のコツは、アライグマの動きを予測すること。

- 庭の入り口から奥に向かって順番に点灯

- 逃げ道となる暗がりを作らないよう配置

- 点灯間隔は3秒以内が効果的

実は配線の方法にもちょっとした工夫があるんです。

- 防水ケースで接続部を保護

- 地面から30センチ以上の高さに配線

- ケーブルは樹脂製の保護管で覆う

果樹周辺は「特別警戒ゾーン」として重点的に照射

果樹は、アライグマにとって最高のごちそう。特に実が熟す2週間前から収穫期までは要注意です。

この時期、果樹の周りは「特別警戒ゾーン」として守る必要があります。

効果的な照射方法には、いくつかのポイントがあります。

- 果樹の根元から枝先までを照らす

- 実のなる高さに合わせて角度を調整

- 木の周りを360度カバーできるよう配置

実は収穫期以外にも注意が必要なんです。

- 開花期は花を狙って接近

- 若葉の季節も栄養を求めて集まる

- 剪定直後は新芽を食べに来る

でも、光をうまく活用すれば、大切な果樹をしっかり守れるというわけです。

近隣への配慮と注意点

- 照射角度45度以内!光害対策のための調整ポイント

- 深夜の点灯時間は20秒以内!ご近所迷惑を回避

- センサーの感度調整で「不要な点灯」を防止

照射角度45度以内!光害対策のための調整ポイント

光による対策は近所迷惑を避けるため、照射角度の調整が必要不可欠です。「ご近所さんの寝室に光が差し込んじゃった!」なんてことにならないように、細かな配慮が大切なんです。

- 照射角度は必ず地面に向かって45度以内に設定

- 光の向きは必ず自宅の敷地内に限定

- 拡散カバーを取り付けて光のにじみを防止

また、光の照射範囲を確認する際は、夜間に実際に点灯させて目視確認するのがおすすめ。

万が一、近隣の窓に光が届いてしまう場合は、すぐに角度を修正しましょう。

深夜の点灯時間は20秒以内!ご近所迷惑を回避

深夜帯の点灯時間は短めに設定して、近隣への影響を最小限に抑えましょう。基本の点灯時間は30秒でも、午後10時以降は20秒以内に短縮するのがちょうどよい塩梢です。

- 夕方から夜は通常の30秒設定で運用

- 深夜は20秒以内に短縮して配慮

- 明け方は再び30秒設定に戻す

季節によって日没時刻が変わるので、その都度見直すことも忘れずに。

センサーの感度調整で「不要な点灯」を防止

むやみに光がぴかぴか点滅すると、近隣の方の迷惑になってしまいます。そこで大切なのが、センサーの感度調整です。

小さな動物や風で揺れる植物に反応して点灯しないよう、以下の設定を行いましょう。

- 感度は体重5キロ以上の物体で反応するように調整

- 検知範囲は敷地内だけに限定して設定

- 強風時は一時的に感度を下げるよう調整

近所の猫ちゃんが通るたびに点灯する、なんて心配もなくなるというわけです。