電気ショックでアライグマは逃げる?【感電防止柵が効果的】費用対効果に優れた5つの施工法

【疑問】

電気柵でアライグマは本当に追い払えるの?

【結論】

感電防止柵は3000ボルトの設定で確実な撃退効果を発揮します。

ただし、2段設置と適切な支柱間隔を守らないと効果が半減してしまいます。

電気柵でアライグマは本当に追い払えるの?

【結論】

感電防止柵は3000ボルトの設定で確実な撃退効果を発揮します。

ただし、2段設置と適切な支柱間隔を守らないと効果が半減してしまいます。

【この記事に書かれてあること】

アライグマの侵入被害に頭を抱えている方、朗報です。- 電気柵は3000ボルトの設定で最大の効果を発揮

- 2段設置と3メートル以内の支柱間隔が基本的な施工ルール

- 物理柵と比べて修理費用が3分の1以下になる経済性

- 砂利敷きや反射テープなどの5つの効果アップテクニックで持続性向上

- 子供の安全のため遊び場から10メートル以上の距離を確保

たった1日の設置作業で被害撃退率90%以上を実現できる電気柵をご存知ですか?

「電気柵って危なそう…」「設置が難しそう…」という不安も、正しい知識があれば解消できます。

実は電気柵は、物理柵や見張り番システムと比べても費用対効果が高く、年間維持費を3分の1以下に抑えられる優れた対策方法なんです。

今回は、安全で効果的な電気柵の設置方法と、効果を最大限に引き出す5つの施工法をご紹介します。

【もくじ】

電気ショックでアライグマは本当に逃げるのか

- 感電防止柵で「確実な撃退効果」を発揮!3000ボルトがポイント

- 設置は「支柱間隔3メートル以内」が黄金ルール!

- 電線1段だけの設置はNG!「飛び越え侵入」の危険性

感電防止柵で「確実な撃退効果」を発揮!3000ボルトがポイント

哺乳類に安全な3000ボルトの電圧で、アライグマを確実に撃退できます。電気ショックの威力は、まるで蜂に刺されたような痛みです。

「痛いけど大丈夫かな?」と心配する方もいますが、1秒間だけのパルス電流なので安全性は確保されています。

アライグマが電気柵に触れた瞬間、びくっと体を震わせて「キャッ」という鳴き声を上げながら逃げ出します。

この経験が強烈な記憶として残り、二度と近づかなくなるんです。

効果を最大限に引き出すポイントは以下の3つです。

- 電圧は必ず3000ボルト以上に設定する

- パルス間隔は1秒以内に設定する

- 電源は専用の発電機を使用する

「びしょびしょに濡れた状態で触れたら危ないのでは?」という心配も出てきます。

そこで雨天時は電圧を2000ボルトまで下げて運用します。

それでも十分な撃退効果が得られるというわけです。

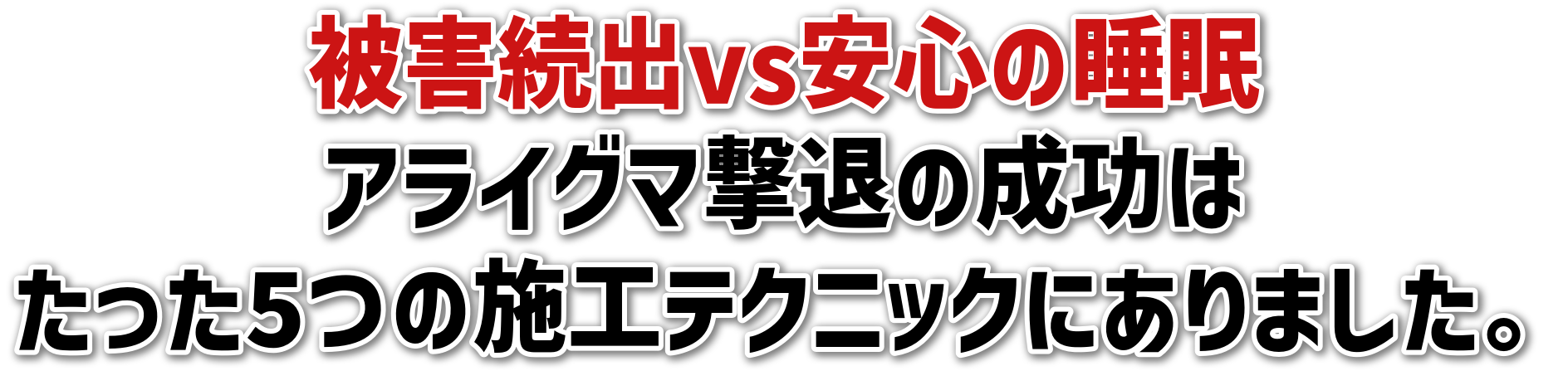

設置は「支柱間隔3メートル以内」が黄金ルール!

支柱と支柱の間は3メートル以内に収めることで、電線のたるみを防ぎ、確実な通電を実現できます。支柱の間隔が広すぎると、まるでなわとびのロープのように電線がぶらぶらと揺れてしまいます。

「これくらいなら大丈夫かな」と4メートル以上空けてしまうと、がっかりな結果に。

電線がたるむと、アライグマが簡単にすり抜けられる隙間ができてしまうんです。

設置のコツは以下の4つです。

- 支柱は地面に30センチ埋め込む

- 支柱の太さは直径3センチ以上を選ぶ

- 支柱の材質は硬質プラスチックがおすすめ

- 曲がり角には補強用の支柱を追加する

少しでもぐらぐらしていると、電線が地面に触れて漏電の原因になってしまいます。

電線1段だけの設置はNG!「飛び越え侵入」の危険性

電線を1段だけで設置すると、アライグマはひょいっと飛び越えて侵入してしまいます。アライグマの運動能力は想像以上です。

まるで体操選手のように、前足で地面を蹴って垂直に1メートル以上も跳び上がることができます。

「これなら大丈夫」と油断して1段だけの設置にすると、こんな事態に。

防止のための具体的な対策は以下の3つです。

- 電線は必ず2段以上に設置する

- 段と段の間隔は30センチ以下にする

- 最下段は地面から30センチの高さに設置する

アライグマは器用な手先を使って、これらを踏み台にして電線を避けて通り抜けようとします。

そのため、電線の周囲50センチ以内には足場になりそうな物は置かないようにしましょう。

効果が長く続く設置のポイント

- 地面から30センチと60センチの「2段設置」が基本

- アルミ線より「ステンレス線」で耐久性アップ

- 結び目への「シリコン樹脂塗布」で通電性能維持

地面から30センチと60センチの「2段設置」が基本

電気柵は2段設置が基本です。1段だけではぴょんと飛び越えられてしまうため、地面から30センチと60センチの高さに設置することで、しっかりと防衛線を築けます。

設置する際は、下段と上段の間をギュッと張って、たるみができないようにするのがコツです。

- 下段は地面から30センチの高さに設置

- 上段は地面から60センチの高さに設置

- 電線同士の間隔は30センチを確保

- 電線はピンと張って、すき間をなくす

アルミ線より「ステンレス線」で耐久性アップ

電気柵の線材には、ステンレス線を使うのが正解です。アルミ線は安価ですが、すぐにへたってしまい、切れやすいのが難点。

ステンレス線なら、風雨にさらされても丈夫で長持ちします。

- 直径2ミリ以上のステンレス線を選ぶ

- 引っ張り強度が3倍以上で切れにくい

- さびに強く、5年以上使える

- 通電性能も安定している

結び目への「シリコン樹脂塗布」で通電性能維持

電気柵の結び目は大切なポイントです。ここにシリコン樹脂を塗ることで、さびを防いで通電性能を保てます。

結び目は電気が流れにくくなりやすい場所なので、しっかり対策が必要なんです。

- 結び目に薄く均一に塗る

- 乾燥後は通電テストを行う

- 雨季前に塗り直しがおすすめ

- 結び目の周りは5センチほど塗る

費用対効果を徹底比較

- 電気柵vs物理柵!「修理費用3分の1以下」の経済性

- 電気柵vs忌避剤!「年間通しての安定性」に注目

- 電気柵vs見張り番システム!「メンテナンスの手間」を比較

電気柵vs物理柵!「修理費用3分の1以下」の経済性

電気柵は物理柵に比べて、破損時の修理費用が3分の1以下で済む優れた経済性を持っています。「物理柵が壊れたら大変だなぁ」と心配になりますよね。

実は物理柵は一度破損すると、部品交換だけでなく工事費用もかかってしまうんです。

対して電気柵なら、破損箇所を見つけて部品を交換するだけ。

「こんなに簡単でいいの?」と驚くほどお手軽です。

電気柵の経済性を具体的に見てみましょう。

- 部品交換が工具なしで可能で人件費がかからない

- 破損部分だけを取り替えられるため無駄な支出がない

- 支柱や電線は再利用が可能で廃棄コストも最小限

- 設置面積あたりの材料費が物理柵の半分以下

物理柵なら「がっしり」した作りが仇となって、復旧に30万円以上かかることも。

一方、電気柵なら支柱を立て直して電線を張り直すだけ。

修理費用は10万円以下で済んでしまうというわけです。

電気柵vs忌避剤!「年間通しての安定性」に注目

電気柵は忌避剤と違って効果が低下せず、雨で流されることもない優れた安定性を持っています。忌避剤による対策は「まるで子供の絵の具遊び」のよう。

雨が降れば流れ、日光を浴びれば劣化して、まるで水彩画みたいにどんどん薄まっていってしまうんです。

「また散布しないと」という面倒な作業が待っています。

電気柵の年間を通じた安定性をご紹介します。

- 天候に左右されない確実な効果

- 季節による効果の変動がない

- 散布や補充の手間が一切不要

- 月々の維持費用が忌避剤の3分の1以下

忌避剤なら週2回の散布で年間6万円以上かかりますが、電気柵なら電気代を含めても年間2万円程度。

「ずっと効果が続くのに、こんなにお得なの?」と思わず声が出てしまいます。

電気柵vs見張り番システム!「メンテナンスの手間」を比較

電気柵は見張り番システムと比べて、電池交換の頻度が少なく誤作動も起きにくい手間いらずの優れものです。見張り番システムは「まるでわがままな赤ちゃん」のよう。

電池が切れれば泣き出し、誤作動を起こせばぐずり始める。

「もう面倒見切れない」と頭を抱えたくなることも。

一方、電気柵はとても落ち着いた子供のように手がかからないんです。

具体的な違いを見てみましょう。

- 電池交換は年1回程度で済む

- センサーがないため誤作動の心配なし

- 雨や風で誤って警報が鳴ることがない

- 設定変更や調整作業が不要

でも電気柵なら3ヶ月に1回の点検でばっちり。

「こんなに楽なの?」と思わず笑みがこぼれてしまいます。

5つの意外な効果アップテクニック

- 支柱の根元に「砂利を5センチ」敷いて雑草対策

- 支柱周りに「ペットボトルカバー」で雨対策

- 電線の締め付けに「バネ」を使って張力調整

- 反射テープを「1メートル間隔」で設置

- 小型屋根で「機器寿命2倍」を実現!

支柱の根元に「砂利を5センチ」敷いて雑草対策

雑草対策には砂利敷きが効果抜群です。電気柵の支柱の根元に砂利を敷くことで、面倒な除草作業がぐっと楽になります。

「雑草の除草作業が大変で、電気柵の維持管理が続かない…」という声をよく耳にします。

でも、砂利敷きを活用すれば、その悩みはすっきり解決できるんです。

砂利を敷く時は、次の3つのポイントを押さえましょう。

- 支柱の周り30センチの範囲に敷く

- 厚さは5センチ以上を確保

- 砂利は小石サイズ(2〜3センチ)を選ぶ

これには理由があります。

5センチより薄いと、土の養分が上がってきて雑草が生えやすくなってしまうんです。

「がっちり押さえ込む!」という感じで、しっかり5センチの厚みを確保しましょう。

砂利敷きのおかげで、除草作業の手間は通常の3分の1以下になります。

「ざくざく」という砂利の感触を嫌うアライグマも、近づきにくくなるという副次効果も。

一石二鳥の対策なんです。

支柱周りに「ペットボトルカバー」で雨対策

古いペットボトルが、電気柵の性能を守る頼もしい味方になります。支柱の周りにペットボトルのカバーを設置することで、雨水の浸入を防ぎ、アース機能を守れます。

「どうやって取り付けるの?」という疑問が浮かびますよね。

実は超かんたん。

- 2リットルのペットボトルの底を切り落とす

- 縦に切れ目を入れて広げられるようにする

- 支柱に逆さまにかぶせる

「えっ、逆さまでいいの?」と思うかもしれません。

でも、これには理由があるんです。

口を下向きにすることで、雨水がすーっと流れ落ちる仕組みになります。

カバーの高さは地面から15センチほどで十分。

「がたがた」しないように、支柱にぴったりフィットさせましょう。

これで雨の日でも、アース機能がしっかり維持できます。

「ころころ」と転がっているペットボトルが、立派な防具に変身するんです。

電線の締め付けに「バネ」を使って張力調整

バネを使った張力調整で、電気柵の性能が安定します。温度変化による電線の伸び縮みを吸収できるため、一年中しっかり効果を発揮できます。

「夏は電線がたるんで、冬は張り詰めすぎ…」という悩みをよく聞きます。

実は、これって電線が温度で伸び縮みするからなんです。

でも、バネを使えば解決できます。

効果的なバネの使い方は次の3つです。

- ステンレス製のバネを選ぶ

- 長さ5センチ、太さ5ミリのものを使用

- 支柱と電線をつなぐ部分に取り付ける

バネは通常の長さの1.5倍まで引き伸ばすのがちょうどいい具合です。

これで「ぴんと」張った状態を保てます。

バネのおかげで、季節による電線の張り具合の違いを自動的に調整できます。

まるで「ふわっと」した cushion のような働きをしてくれるんです。

一度取り付ければ、あとはそよそよと風に揺れる電線を眺めるだけでいいんです。

反射テープを「1メートル間隔」で設置

反射テープを電線の間に取り付けると、夜間のアライグマ対策がぐんと効果的になります。光を反射させることで、アライグマの警戒心を刺激するんです。

設置のコツは、こんな感じです。

- 幅2センチの銀色の反射テープを使う

- 長さは30センチに切って使用

- 電線と電線の間にひらひらと揺れるように吊るす

これは、アライグマの行動範囲を考えた理想的な間隔なんです。

密集しすぎると慣れてしまい、間隔が広すぎると効果が薄れてしまいます。

テープは夜の光をきらきらと反射させ、アライグマを怖がらせます。

車のヘッドライトや月明かりでも効果を発揮するため、夜間の防衛力が格段に高まります。

「ゆらゆら」揺れる反射テープが、アライグマの接近を抑えてくれるというわけです。

小型屋根で「機器寿命2倍」を実現!

電源装置に小型の屋根を取り付けるだけで、機器の寿命が驚くほど伸びます。雨や直射日光から守ることで、2倍以上の長持ちを実現できるんです。

屋根の設置で大切なのは、次の3つのポイントです。

- 屋根の大きさは機器より10センチ大きめに

- 高さは機器から5センチ空ける

- 通気口を4か所設けて結露を防ぐ

実は、ホームセンターで売っている波板(プラスチック製の板)が最適なんです。

軽くて加工しやすく、価格も手頃です。

設置後は機器の温度上昇が抑えられ、雨による故障も防げます。

「さらさら」と通気性も確保できるので、結露の心配もありません。

まるで機器に小さな家を作ってあげるような感覚で、大切な電源装置を守ってあげましょう。

安全性を確保するための注意点

- 子供の遊び場から「10メートル以上」確保が必須

- 雨天時は「防水型電源装置」で漏電防止

- 雑草放置は逆効果!「週1回の除草」が重要

子供の遊び場から「10メートル以上」確保が必須

子供の安全を守るため、遊び場からは必ず10メートル以上の距離を確保します。「子供が遊んでいるときに近づかないかな」と心配な方も多いはず。

でも大丈夫です。

以下のポイントをしっかり押さえましょう。

- 遊具のある場所から見通しの良い位置に設置して、子供が近づいてくるのが分かるように

- 出入り口には目立つ警告表示を設置して、不用意な接触を防止

- 近所の子供がよく通る場所には黄色い反射テープを巻いて、夜でもはっきり分かるように

- 保護者にも設置場所を伝えて、「ここは危ないから近づかないでね」と子供に教えてもらう

雨天時は「防水型電源装置」で漏電防止

雨の日でも安全に使える防水型電源装置が必須です。ざぁざぁ降る雨でびしょびしょになっても、きちんと対策すれば大丈夫なんです。

- 防水等級IPX4以上の電源装置を選んで、雨水の侵入をしっかりガード

- 電源装置の周りに水切り用の屋根を取り付けて、直接の雨水から保護

- 接続部分は防水テープでぐるぐる巻きにして、すき間から水が入らないように

- 落雷対策として避雷器も設置して、とうとうと流れる雨水から機器を守る

雑草放置は逆効果!「週1回の除草」が重要

雑草を放っておくと、せっかくの電気柵が台無しになってしまいます。「面倒くさいな」と思っても、がんばって定期的に手入れをしましょう。

- 電線の下は幅50センチ以上の範囲をきれいに刈り込んで、通電不良を防止

- 草刈り機を使うときは電源を切ってから作業して、不意の接触を回避

- 刈った雑草はすぐに片付けることで、湿気による漏電を防止

- のびのびと伸びた草は根っこから抜くことで、再び生えてくるのを抑制