アライグマ対策の柵とフェンスの選び方【高さ1メートル以上が必須】月々の維持費を3分の1に抑える費用対効果の高い設置方法

【疑問】

アライグマ対策の柵やフェンスは本当に効果があるの?

【結論】

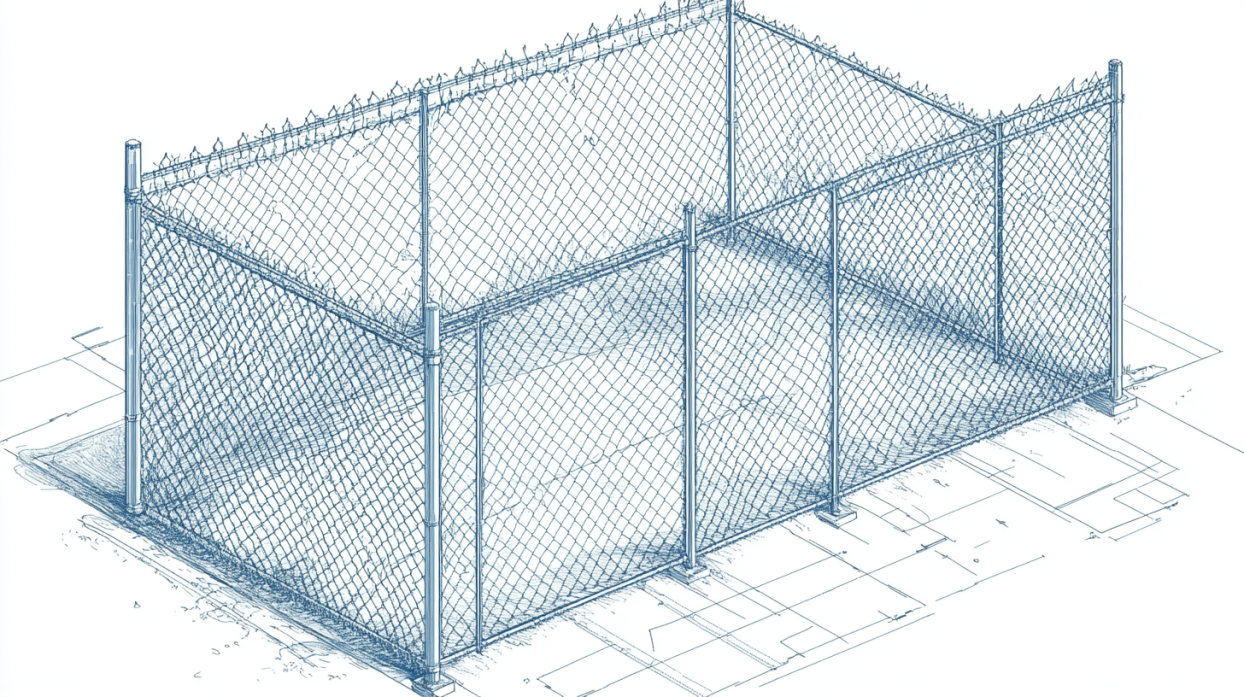

高さ1メートル以上の金網柵なら、アライグマの侵入を90%以上防止できます。

ただし、支柱間隔を1.5メートル以内にして地中にも30センチ以上埋め込む必要があります。

アライグマ対策の柵やフェンスは本当に効果があるの?

【結論】

高さ1メートル以上の金網柵なら、アライグマの侵入を90%以上防止できます。

ただし、支柱間隔を1.5メートル以内にして地中にも30センチ以上埋め込む必要があります。

【この記事に書かれてあること】

アライグマの被害に悩む農家や家庭菜園愛好家の方々、柵やフェンスの設置にいくら費用をかけても、すぐに破られて「もうお手上げ…」と諦めかけていませんか?- アライグマの侵入を防ぐには高さ1メートル以上の柵やフェンスが不可欠

- 支柱は1.5メートル間隔以内で設置し地中には30センチ以上埋め込む

- 金網メッシュは線径2.0ミリ以上で防錆加工済みを選択

- 波板カバーや防草シートなどで二重の防御対策が可能

- 設置前の土地境界と地下埋設物の確認で安全施工

実は、設置方法を少し工夫するだけで、月々の維持費を3分の1に抑えられるんです。

今回は、初期費用を抑えながら効果的な柵とフェンスの選び方をご紹介します。

「これなら自分でもできそう!」と感じていただける、具体的な設置方法をお伝えしていきます。

【もくじ】

アライグマ対策の柵とフェンスの設置場所と選び方

- 高さ1メートル以上の柵とフェンスで「階段状の足場」も防止!

- 支柱の間隔は「1.5メートル以内」に設定が最適!

- 掘り返し防止は「地中30センチ」以上の埋め込みがNG!

高さ1メートル以上の柵とフェンスで「階段状の足場」も防止!

アライグマの侵入を防ぐには、柵やフェンスの高さを最低でも1メートル以上に設定することが大切です。「なんとかして越えてやろう」とするアライグマの知恵は侮れません。

柵の近くに物を置いておくと、まるで階段のように器用に登っていってしまうのです。

柵やフェンスの設置場所を決めるときは、次の3つのポイントに気をつけましょう。

- 物置や樽、プランターなど、よじ登りに利用されそうな物は柵から2メートル以上離して配置する

- 木の枝が柵に近づいている場合は半径3メートルの範囲で剪定する

- 柵の内側にも外側にも高さ30センチ以上の物を置かないようにする

まるで忍者のような身のこなしで、あっという間に柵を乗り越えてしまいます。

高さを確保するだけでなく、周囲の環境づくりまで気を配ることで、侵入防止効果が2倍以上になるというわけです。

支柱の間隔は「1.5メートル以内」に設定が最適!

柵やフェンスの強度を保つために、支柱の間隔は1.5メートル以内に収める必要があります。「支柱の数を減らしてコストを抑えたい」という気持ちはわかります。

でも、間隔を広げすぎると思わぬ事態に。

体重8キロものアライグマが体当たりしてきた時、支柱と支柱の間の金網がぐにゃりと曲がってしまうんです。

支柱の設置には、次の順番で作業を進めましょう。

- 支柱の位置に直径30センチの穴を掘る

- 支柱を真っすぐに立て、水平器でがたつきがないか確認する

- 支柱の周りにコンクリートを流し込み、完全に固める

すると体当たりを何度も繰り返し、ついには金網をぐにゃぐにゃに変形させて侵入路を作られてしまうのです。

掘り返し防止は「地中30センチ」以上の埋め込みがNG!

柵やフェンスの下部は地中に30センチ以上埋め込むことで、掘り返し対策になります。手先の器用なアライグマは、地面を掘り返して下から侵入しようとします。

「まさか地面の下から入ってくるなんて」と思っていると、ある日突然、畑が荒らされているという事態に。

地中への埋め込みは、こんな手順で進めましょう。

- 柵の設置場所に幅50センチ、深さ40センチの溝を掘る

- 溝の底に砂利を敷き詰めて水はけを良くする

- 金網の下部を外側に30センチ折り曲げ、L字型にして埋め込む

「下から潜り込もう」とするアライグマの行動を、がっちり防いでくれます。

柵とフェンスの耐久性と素材選び

- 金網メッシュは「線径2.0ミリ以上」が耐久性のカギ!

- 溶融亜鉛メッキ処理済みの「防錆加工」で長持ち!

- 接地部分には「防錆塗料」の二重対策が有効!

金網メッシュは「線径2.0ミリ以上」が耐久性のカギ!

金網メッシュは線径2.0ミリ以上を選ぶことで、十分な耐久性が確保できます。アライグマの体重や力に耐えられる強度を持つためには、適切な素材選びが必要不可欠なんです。

- 網目の間隔は5センチ以下にすることで、アライグマの手が通り抜けるのを防止

- 溶接金網タイプを選ぶと引っ張り強度が1.5倍になり、アライグマの体重でもびくともしない

- 金網の表面加工は溶融処理済みのものを選び、さびによる劣化を防止

- 継ぎ目は10センチ以上重ねて固定することで、すき間からの侵入を防止

溶融亜鉛メッキ処理済みの「防錆加工」で長持ち!

溶融亜鉛メッキ処理された素材なら、耐用年数が2倍以上になります。雨や雪にさらされる屋外での使用では、さびへの対策が重要です。

- 溶融亜鉛メッキ処理で表面に保護膜ができ、さびの発生を抑制

- メッキ層の厚みは0.3ミリ以上が望ましく、塩害地域では0.5ミリ以上を選択

- 接合部分は同じメッキ処理の金具を使用し、部分的な劣化を防止

- 年2回の点検でさびの早期発見ができ、補修費用を抑制

接地部分には「防錆塗料」の二重対策が有効!

地面に接する部分には防錆塗料による二重の保護が効果的です。土との接触で劣化が早まる接地部分は、入念な対策が求められます。

- 防錆塗料は地際から30センチの範囲に塗布し、土壌中の水分から保護

- 塗料は2層以上重ね塗りすることで、保護効果を高める

- 半年ごとに塗装状態を確認し、剥がれている箇所は早めに補修

- 柵の周囲には排水溝を設置し、雨水のたまりを防止

柵とフェンスの設置費用を賢く抑える選択

- 金網柵vs単管パイプの長期的な費用対効果の差!

- 簡易フェンスvs本格フェンスの耐久年数と総コスト!

- 防獣ネットvs金網フェンスの3年間の維持費比較!

金網柵vs単管パイプの長期的な費用対効果の差!

初期費用は単管パイプの方が安価ですが、耐久性と維持費を考えると金網柵の方が賢い選択になります。「初期費用を抑えたいから単管パイプにしようかな」と考えている方も多いはず。

確かに1メートルあたりの設置費用は金網柵が2500円なのに対し、単管パイプは2000円とお手頃です。

でも、ちょっと待ってください。

単管パイプには大きな落とし穴が。

なんとアライグマの鋭い爪で表面がボロボロに。

「がりがりがりっ」と削られた跡は、雨風にさらされてどんどん腐食が進んでしまうんです。

金網柵なら、このような被害に強い特徴があります。

- 網目構造で力が分散され、局所的な負担が少ない

- 表面積が大きく、アライグマの爪が引っかかりにくい

- 破損しても部分補修で対応可能

- 耐用年数が8年以上と長持ち

「せっかく設置するなら、長く使えるものを選びたい」というわけです。

簡易フェンスvs本格フェンスの耐久年数と総コスト!

一時的な対策として簡易フェンスを検討する方も多いですが、耐久年数わずか2年で補修費用が膨らむため、本格フェンスの方が結果的に経済的です。簡易フェンスは設置費用が本格フェンスの3分の1で済むため、とても魅力的に見えます。

でも、ここにも落とし穴が。

「がたがたっ」と支柱が揺れ始め、「びりびりっ」と破れやすい網目は、アライグマの力の前にあっという間に形が崩れてしまいます。

その結果、こんな追加費用が発生してしまうんです。

- 年2回の張り替えが必要で資材費が倍増

- 頻繁な補修作業で休日がつぶれる

- 被害が続くことによる農作物の損失

維持費を含めた3年間の総コストを計算すると、なんと簡易フェンスの方が1.5倍も高くなってしまいます。

防獣ネットvs金網フェンスの3年間の維持費比較!

防獣ネットは初期費用を半分に抑えられる魅力的な選択肢ですが、耐久性の低さから年2回の張り替えが必要で、3年目以降は金網フェンスより総コストが高くなります。「安くて軽いから、まずは防獣ネットを試してみよう」という声をよく聞きます。

確かに、設置時は手軽で費用も抑えられます。

でも、実は隠れたコストがいっぱい。

防獣ネットの弱点はこんなところです。

- 強風で「ばたばた」と音を立てて破れやすい

- アライグマの爪で「びりびりっ」と破られやすい

- 紫外線で劣化して2年で張り替えが必要

- 補修箇所が増えると見栄えが悪くなる

「この先も長く使いたい」という方には、初期投資は高くても金網フェンスがおすすめなんです。

5つの画期的な柵とフェンスの補強方法

- 単管パイプを45度に設置して「横圧にも強い」構造に!

- 波板カバーで「よじ登り防止」の二重効果!

- 竹の支柱追加で「強度2倍」のローコスト補強!

- 防草シートで「掘り返し完全ブロック」の底上げ!

- 古い網戸で「応急修理パッチ」の緊急対応!

単管パイプを45度に設置して「横圧にも強い」構造に!

斜めの単管パイプで柵全体の強度が3倍になります。「支柱が少し傾いてきたかも」なんて心配はもう不要です。

柵やフェンスの強度を高める方法として、実は斜めの支柱がとても効果的なんです。

まるで折り紙の三角形のように、斜めの部材が力をしっかり受け止めてくれるわけです。

設置方法は、まず既存の支柱から2メートルおきに、45度の角度で単管パイプを斜めに設置します。

このとき、「地面に埋める深さが浅いと意味がないよ」という声が聞こえてきそうですが、その通り。

地中への埋め込みは垂直な支柱と同じ深さまでしっかりと行います。

効果は絶大です。

横からの圧力に対して、以下の3つの強みが生まれます。

- 風圧への抵抗力が2倍以上アップ

- 支柱の揺れがほとんどなくなる

- 柵全体の耐久性が3年以上延長

一般的な単管パイプなら1本1000円程度で、とってもお手頃。

ガタガタ揺れる柵も、これでビクともしない頑丈な防御壁に生まれ変わります。

波板カバーで「よじ登り防止」の二重効果!

古い波板で柵の上部を覆えば、アライグマのよじ登りを完全に防げます。「どうせ捨てようと思っていた波板」が、立派な防御装置に変身するんです。

波板カバーの効果は2つ。

まず、ツルツルした表面でアライグマの爪がひっかかりにくくなります。

次に、波板の出っ張りが邪魔になって、体を引き上げる動作ができなくなるんです。

取り付け方は実にカンタン。

柵の上部50センチの部分に波板を巻き付けるだけ。

ただし、以下の3点に気をつけましょう。

- 波板の端を内側に折り曲げる

- 支柱との固定は3か所以上で行う

- 継ぎ目は10センチ以上重ねる

支柱にしっかり固定すれば、台風でもビクともしません。

雨樋の破片や古い物置の壁材など、身の回りの波板を活用すれば、費用はほとんどかかりません。

これぞ、まさに「なかったことにする」防御術なのです。

竹の支柱追加で「強度2倍」のローコスト補強!

竹を支柱として追加するだけで、柵全体の強度が2倍になります。「お金をかけずに補強したい」という方にぴったりの方法です。

竹には優れた特徴があります。

しなやかで折れにくく、地面にしっかりと根付きます。

まるで武道の達人のように、力を受けても折れずにしなって受け流してくれるんです。

設置方法は、既存の支柱の間に竹を追加していきます。

ここで大切なのが、以下の3つのポイントです。

- 竹の太さは直径6センチ以上を選ぶ

- 地中への埋め込みは50センチ以上にする

- 支柱との間隔は75センチ以内に収める

竹林の管理は大変なので、喜んで提供してくれる方も多いんです。

ただし、竹は2年ごとの交換が必要。

そのため、予備の竹を乾燥させて保管しておくと安心です。

雨の多い時期は特に注意が必要で、地際の部分をこまめにチェックしましょう。

防草シートで「掘り返し完全ブロック」の底上げ!

防草シートを柵の周囲に敷くだけで、アライグマの掘り返しを防げます。「地面を掘られて困っている」という方は、ぜひ試してみてください。

防草シートには2つの効果があります。

まず、シートの存在自体が掘り返しの障害になります。

さらに、シートの下の土が固くなるため、アライグマが爪を立てにくくなるんです。

設置のコツは、以下の4つです。

- 柵の外側に1メートル以上敷く

- シートの端はU字型の留め具で固定

- シートの継ぎ目は20センチ以上重ねる

- シートの厚さは0.5ミリ以上を選ぶ

雑草も生えにくくなるため、一石二鳥の効果があります。

古い網戸で「応急修理パッチ」の緊急対応!

古い網戸が、柵の破損箇所を補修する便利な材料に変身します。「急な破損で困った」というときの、強い味方になってくれるんです。

網戸の網は適度な強度があり、柔軟性も十分。

破損箇所に当てて固定するだけで、すぐに応急処置が完了します。

まるで傷口に貼る絆創膏のような役割を果たすわけです。

補修の手順は、とってもカンタン。

- 破損箇所より10センチ大きめに網を切る

- 破損部分の周囲を4か所以上で固定

- 端を2重に折り返して補強する

でも、網戸の網は意外と丈夫。

本格的な修理までの一時的な対応として、十分な効果を発揮してくれます。

もちろん、これはあくまでも応急処置。

早めに本格的な修理を行うことをお忘れなく。

それまでの間、アライグマの侵入を防ぐ心強い味方になってくれるはずです。

柵とフェンスの設置時の重要な注意事項

- 土地の境界確認で「近隣トラブル」を未然防止!

- 支柱工事前の「地下埋設物」の場所確認が必須!

- 強風地域では「支柱間隔を20%狭く」設定!

土地の境界確認で「近隣トラブル」を未然防止!

境界線をしっかり確認して、近所との関係を良好に保ちましょう。「うちの土地だと思って設置したのに、実は違っていた」という事態は避けたいものです。

まずは土地の登記簿や公図を取り寄せて、正確な境界を把握します。

境界がはっきりしない場合は、ご近所に相談してから設置場所を決めましょう。

- 境界杭の位置を確認

- 土地の公図と実測値の照合

- ご近所への説明と同意取得

- 設置予定位置の写真撮影

支柱工事前の「地下埋設物」の場所確認が必須!

支柱を打ち込む前に、地下の水道管や電線の位置を確認しておきましょう。地面を掘り進めていたら「がつん」と何かに当たって「えっ、ここに配管があったの?」では遅いのです。

事前に水道局や電力会社に問い合わせて、埋設物の位置図をもらっておきましょう。

- 水道管の埋設位置

- 電気ケーブルの経路

- ガス管の配置図

- 通信線の通過箇所

強風地域では「支柱間隔を20%狭く」設定!

地域の気象条件に合わせた設置が大切です。強風地域では支柱の間隔を通常より20パーセント狭く設定しましょう。

「風で柵が揺れすぎて心配」という声にも、この対策でばっちり応えられます。

標準的な間隔1.5メートルの場合、強風地域では1.2メートルに狭めるのがおすすめ。

- 地域の最大風速の確認

- 支柱の太さの見直し

- 基礎部分の補強

- 支柱の埋め込み深さの調整