アライグマの木登りの特徴は?【爪で5メートルの高さまで】木の周りに5つの対策で撃退

【疑問】

どうすればアライグマの木登りを確実に防げるの?

【結論】

木の周りに砂利を敷き、幹に銅線を巻き付け、超音波発生器を設置することで効果的に防げます。

ただし、2週間おきの点検と繁殖期への配慮が必要不可欠です。

どうすればアライグマの木登りを確実に防げるの?

【結論】

木の周りに砂利を敷き、幹に銅線を巻き付け、超音波発生器を設置することで効果的に防げます。

ただし、2週間おきの点検と繁殖期への配慮が必要不可欠です。

【この記事に書かれてあること】

庭に生えている木が、アライグマの格好の侵入経路になっているかもしれません。- 鋭い爪を使って5メートルの高さまで木を登る特徴

- 体重の5倍の力を発揮できる前足の器用さ

- 木登りvs走行速度で30キロと20キロの差

- 木の周りに超音波発生器などの5つの対策

- 庭木の剪定時期と繁殖期への配慮が重要

アライグマの木登り能力は想像以上に高度なのです。

鋭い爪と器用な前足を使って、垂直な幹をぐんぐん登っていく姿は「まるで忍者のよう」。

しかも時速30キロものスピードで駆け上がれるため、「あっという間に屋根まで到達されちゃう…」という事態も。

でも大丈夫。

木の周りに砂利を敷いたり、幹に銅線を巻いたりと、効果的な対策をしっかり施せば、アライグマの侵入を防ぐことができます。

【もくじ】

アライグマの木登り能力を正しく理解しよう

- 爪で5メートルの高さまで登れる驚きの運動能力!

- 細い枝でも器用に移動!前足を器用に使う特徴

- 木登り対策を怠ると建物侵入の危険性が急上昇!

爪で5メートルの高さまで登れる驚きの運動能力!

アライグマは鋭い爪を武器に、なんと5メートルもの高さまで木を登ることができます。「そんなに高く登れるはずがない」と思われるかもしれませんが、アライグマの木登り能力は私たちの想像をはるかに超えています。

その秘密は、鋭い爪と力強い前足にあるんです。

アライグマの木登りの特徴をご紹介しましょう。

- 時速30キロという猛スピードで垂直に駆け上がれる

- 体重8キロでも1秒間に50センチメートルの速さで移動できる

- 直径10センチ以上の幹なら、どんな樹種でも登ることが可能

木の表面が滑らかでも、粗くても、アライグマにとってはどちらも登りやすい壁なんです。

特に驚くべきなのは、体重の5倍もの力を発揮できること。

つまり、体重8キロのアライグマなら、40キロの重さに耐えられる力を持っているというわけです。

この力があるからこそ、すいすいと木を登っていけるんです。

細い枝でも器用に移動!前足を器用に使う特徴

アライグマは細い枝の上でも、まるで曲芸師のように器用に動き回ることができます。その秘密は、驚くほど器用な前足にあります。

人間の手のように、物をつかんだり、握ったり、放したりする動作が自在にできるんです。

「まるでサーカスの芸人さんみたい」と思えるほどの器用さです。

木の上での動きを詳しく見てみましょう。

- 枝から枝へ、最大1メートルの距離を飛び移れる

- 細い枝の上でもバランスを崩さず歩ける

- 枝を両手でしっかりつかんで体を支えられる

- 複数の木の間を自由自在に移動できる

「こんな細い枝、絶対に渡れないでしょ」と思える場所でも、ふらつくことなく渡っていってしまうんです。

木登り対策を怠ると建物侵入の危険性が急上昇!

アライグマの木登り能力を甘く見ると、思わぬ被害に発展する可能性があります。庭木から屋根に侵入され、天井裏に巣を作られてしまうケースが急増しているんです。

「うちの庭の木なんて、そんなに危険じゃない」なんて油断は禁物です。

放置すると、こんな被害が発生する可能性があります。

- 天井裏で子育てを始め、糞尿による悪臭が発生

- 屋根裏の断熱材が巣材として使われ、雨漏りの原因に

- 電気配線をかじられ、漏電や火災の危険性が増大

- 建物の構造材が傷つき、大規模修繕が必要に

枝が屋根に触れていたり、近づいていたりすると、それを足場にして侵入されてしまうことも。

「たかが庭木」と軽く考えず、早めの対策が大切なんです。

木登りに関係する体の特徴を知ろう

- 鋭い爪が2センチもある!樹皮をつかむ武器に

- 前足の器用さと強さで体重の5倍の力を発揮!

- 後ろ向きに降りてくる独特の下り方に注目

鋭い爪が2センチもある!樹皮をつかむ武器に

アライグマの爪は鉤のように曲がった2センチもの長さがあり、木登りの最大の武器となっています。この鋭い爪は樹皮にがっちりと食い込み、垂直な木でも楽々と登れるようになるんです。

- 爪は5本全てが独立して動き、細かい樹皮の凸凹もしっかりつかめます

- 爪先は針のように尖っており、硬い樹皮にも突き刺さります

- 爪の根元から先端まで均一な強度があり、体重を支えても折れません

- 爪は常に生え変わり、いつでも鋭い状態を保っています

前足の器用さと強さで体重の5倍の力を発揮!

アライグマの前足は人間の手のような器用さと体重の5倍もの力を備えています。幹をしっかりとつかみ、確実に体を引き上げることができます。

- 前足の指は自在に開閉でき、木の太さに合わせて最適な角度で掴めます

- 掌には敏感な触覚があり、樹皮の状態を瞬時に把握できます

- 筋肉が発達しており、8キロの体重でも40キロの力を出せます

- 関節の可動域が広く、どんな角度からでも木を掴めます

後ろ向きに降りてくる独特の下り方に注目

アライグマは木から降りるとき、必ず後ろ向きになって頭を下に向けて降りてきます。この独特な姿勢により、安全かつ素早く地上まで移動できるんです。

- 後ろ足で体を支えながら、前足で次の足場を探ります

- 尾を使ってバランスを取り、体が傾きすぎるのを防ぎます

- 目を下に向けることで、地面までの距離を正確に把握できます

- 危険を察知したら、すぐに向きを変えて再び登ることができます

木登りvsその他の運動能力を比較

- 木登りvs走る速さ!30キロと20キロの差

- 木登りvs泳ぎ!30メートルと10メートルの差

- 木登りvsジャンプ力!5メートルと1メートルの差

木登りvs走る速さ!30キロと20キロの差

アライグマの木登り能力は走る速さを上回り、時速30キロという驚くべき速さで木を駆け上がることができます。「木に登るのが遅そうだな」と思っている方も多いかもしれません。

でも実は大きな間違いなんです。

アライグマは走る時の時速20キロを大きく上回る、時速30キロもの速さで木を登ることができます。

その秘密は、鋭い爪と前足の力にあります。

爪を樹皮にがっちりと引っ掛け、ずんずんと上へと進んでいきます。

特に危険を感じた時は、とっさの判断で近くの木に向かって全速力で駆け上がります。

- 1秒間に50センチメートルの速さで上昇

- 走る時の1.5倍の速度で木を登れる

- 追われると更に速度が増す

- 垂直な幹でも安定した速度を保てる

人が「えっ!」と驚いている間に、あっという間に木の上まで逃げてしまうのです。

木登りvs泳ぎ!30メートルと10メートルの差

アライグマは1分間で木を30メートル登れますが、泳ぎは同じ時間で10メートルしか進めません。木登りの方が3倍も早いのです。

なぜこんなに差があるのでしょうか。

それは体の構造が木登りに適しているからです。

前足の力強さと爪の鋭さを存分に活かせる木登りでは、体重8キロのアライグマでも体重の5倍もの力を発揮できます。

一方、泳ぎの時は毛が水を含んで重くなってしまい、動きが鈍くなります。

そのため、1分間に進める距離が10メートルと、木登りの3分の1になってしまうんです。

- 木登り:1分間に30メートルの距離を移動可能

- 泳ぎ:1分間に10メートルしか進めない

- 木登りの方が3倍の速さで移動できる

アライグマにとって木登りこそが最も得意な移動手段なのです。

木登りvsジャンプ力!5メートルと1メートルの差

アライグマの垂直跳びは1メートルですが、木登りなら5メートルの高さまで到達できます。この差は、アライグマの運動能力の特徴をよく表しています。

垂直跳びでは、後ろ足の筋力だけで体を持ち上げる必要があります。

そのため、1メートルが限界なんです。

でも木登りの時は違います。

鋭い爪で樹皮をつかみ、前足と後ろ足を交互に使って、するすると5メートルの高さまで上っていきます。

- 垂直跳び:地面から1メートルが限界

- 木登り:支えがあれば5メートルまで到達

- 枝から枝へは1メートルの距離を飛び移れる

- 高さ3メートルまでなら30秒以内に到達

この能力は、屋根や物置への侵入を可能にしてしまう要因にもなっています。

アライグマの木登り対策5つの必須ポイント

- 木の幹に滑り止めを設置!落下防止策が逆効果に

- 木の周りに粗い砂利を敷く!10センチの厚さで

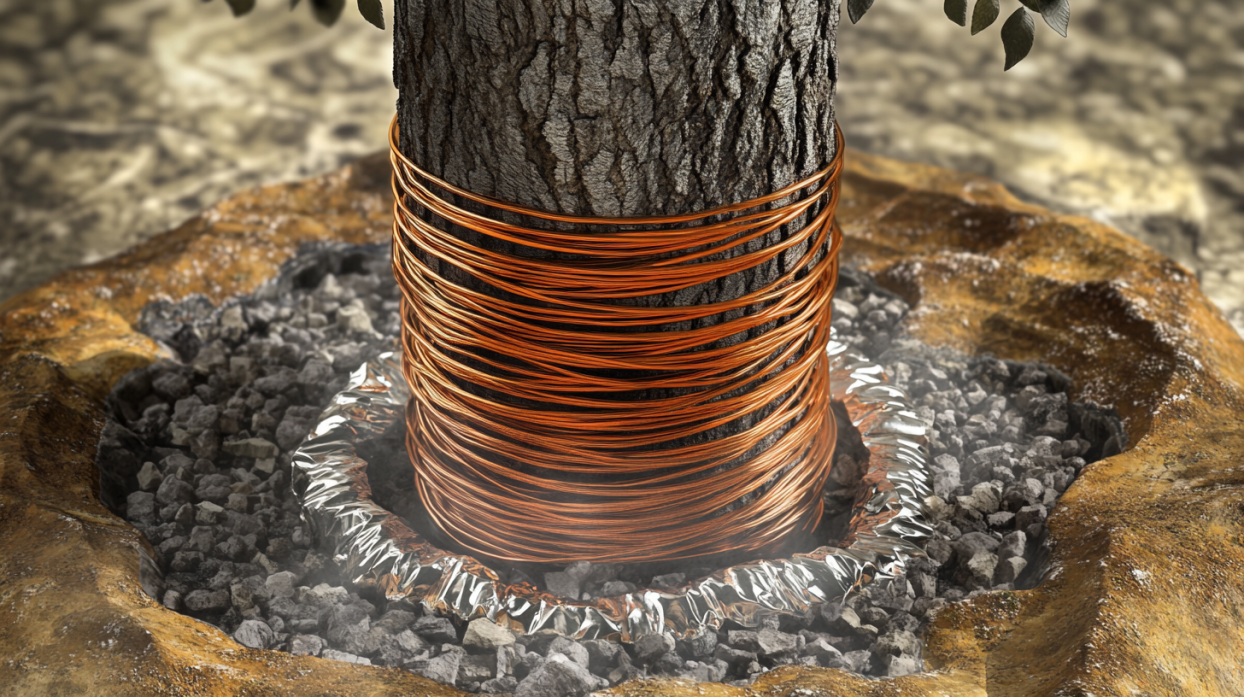

- 幹に銅線を巻き付け!20センチ間隔がベスト

- 木の周りにアルミホイルを設置!2週間おきに交換

- 超音波発生器で警戒心を刺激!夜間稼働がコツ

木の幹に滑り止めを設置!落下防止策が逆効果に

木の幹に滑り止めを設置するのは、実はアライグマの木登りを助けてしまう逆効果な対策なのです。「木の幹が滑りやすければ登れないはず」と考えがちですが、アライグマの爪は滑り止めの凹凸を絶好の足場として利用してしまいます。

木の幹にザラザラした素材を巻き付けたり、滑り止めテープを貼ったりすると、「よし、これで完璧!」と思いきや、むしろアライグマにとっては登りやすい環境を作ってしまうのです。

- 滑り止めの凹凸が爪をひっかける絶好のポイントに

- ゴムやプラスチック素材は爪が刺さりやすい

- 表面の加工が足場代わりになってしまう

- 雨で劣化した素材が更なる足場に

「つるつるの方が登りにくいんです」というわけ。

アライグマの爪が引っかかりにくい素材を選ぶことがポイントになります。

木の周りに粗い砂利を敷く!10センチの厚さで

木の周りに直径3センチほどの粗い砂利を敷き詰めると、アライグマの木登りを効果的に防げます。砂利を踏むとガラガラと音が鳴り、不安定な足場になるため、アライグマは警戒して近づきません。

「この場所は危険かも」という警戒心を引き起こすわけです。

砂利は厚さ10センチほどで円状に敷くのがコツ。

木の幹から50センチほどの範囲に広げて設置しましょう。

- 砂利が転がる音で警戒心を刺激

- 不安定な足場で立ち止まれない

- 木に近づく前に引き返す習性を利用

- 雨でも効果が続く耐久性の高さ

「砂利が少なくなってきたかな?」とチェックしながら、足りない部分を補充していくことが大切です。

砂利の量が減ると隙間から侵入されやすくなってしまうので要注意です。

幹に銅線を巻き付け!20センチ間隔がベスト

木の幹に銅線を巻き付けると、アライグマの爪が引っかかりにくい状態を作り出せます。銅線はらせん状に20センチ間隔で巻いていくのが効果的です。

「このくらいの間隔なら、爪を引っかける場所がないはず」という具合に設置していきます。

地面から1メートルの高さまでしっかりと巻くことがポイント。

- 銅線の表面が滑りやすい性質を活用

- 雨に濡れても錆びにくい特徴を利用

- 爪が引っかかりにくい絶妙な間隔

- 見た目もすっきりとした仕上がり

「木が太くなってきたかな?」とチェックしながら、銅線が樹皮に食い込まないよう緩めていきましょう。

巻き付け具合が強すぎると、木の生育に悪影響を及ぼしてしまうので要注意です。

木の周りにアルミホイルを設置!2週間おきに交換

木の周りにアルミホイルを設置すると、光の反射で警戒心を引き起こす効果が期待できます。アルミホイルは光を反射してキラキラと不規則に光る性質があり、これがアライグマの警戒心を刺激します。

「何だか怪しい場所だぞ」と感じさせるわけです。

地面から50センチの高さまで、幹の周りを取り囲むように設置しましょう。

- 夜間でも月明かりを反射

- 風で揺れて不規則な光を放つ

- 雨に濡れても効果が持続

- 設置が簡単で手軽に実践可能

「アルミホイルが傷んできたな」と感じたら、すぐに新しいものと交換しましょう。

劣化して効果が落ちてきた状態では、アライグマの警戒心を引き出せなくなってしまうんです。

超音波発生器で警戒心を刺激!夜間稼働がコツ

超音波発生器を設置すると、目に見えない音波でアライグマを寄せ付けない環境を作れます。人間には聞こえない高周波音を発生させることで、アライグマの鋭い聴覚を刺激します。

「この場所は危険かもしれない」という警戒心を引き起こすというわけ。

- 夜間のみの稼働で電池を節約

- 雨の日でも効果が持続する

- 人間の生活に影響を与えない

- 複数の木に同時に効果を発揮

また、雨よけの屋根を付けるのも重要です。

「雨で壊れたら意味がないもの」ですからね。

定期的な電池交換と動作確認を忘れずに。

複数の木がある場合は、それぞれの間に1台ずつ設置すると効果的です。

木登り対策で気をつけるべき重要ポイント

- 庭木の剪定を後回しにするのは危険な選択!

- 繁殖期は特に慎重に!子育て中の警戒心に注意

- 近隣の木々との距離にも要注意!枝伝いの移動も

庭木の剪定を後回しにするのは危険な選択!

庭木の手入れを怠ると、アライグマの格好の侵入経路になってしまいます。「まあ、そのうちでいいか」という油断が大きな被害を招くことも。

放置された庭木は次のような危険をもたらします。

- 伸びすぎた枝が建物に接触して、屋根裏への侵入口に

- 密集した枝葉が格好の隠れ家となり、縄張りとして定着

- 剪定されていない枝が横への移動経路として利用される

「そろそろ切らなきゃ」と思った時が、もう遅いのかもしれません。

すぐに対処することが大切なんです。

繁殖期は特に慎重に!子育て中の警戒心に注意

アライグマは子育て中、とても警戒心が強くなります。木の上で子育てをしている場合、近づくだけでも危険です。

「まさか襲ってくるはずがない」という考えは禁物。

母親アライグマは子供を守るため、次のような行動をとります。

- 突然、木から飛び降りて威嚇してくる

- 鋭い爪で攻撃しながら逃げ場を探す

- 子供を守るため、人の顔や首を狙ってくる

慎重な行動が必要です。

近隣の木々との距離にも要注意!枝伝いの移動も

あなたの庭木だけでなく、近所の木々にも注意が必要です。アライグマは枝と枝の間を1メートルまで飛び移れるため、木々が近すぎると自由に行き来されてしまいます。

「うちの木は大丈夫」と思っていても、周囲の状況次第で被害に。

- 隣家の木から伝って侵入される可能性

- 公園や空き地の木々が移動経路になる

- 生け垣づたいの移動も要注意