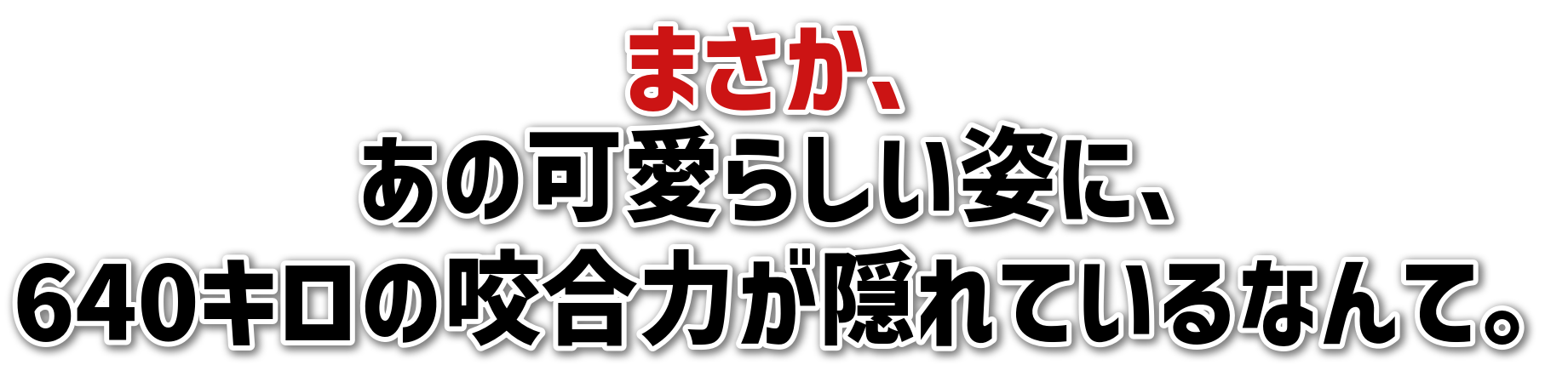

アライグマの歯の特徴って?【犬歯が2センチと鋭い】咬合力は犬の2倍で640キロ!

【疑問】

アライグマの歯はどれくらい危険なの?

【結論】

成獣の咬合力は体重1キロあたり80キロで、8キロの個体なら640キロの力で噛みつくことができます。

ただし、2メートル以上の距離を保ち、餌付けをしなければ襲われる危険性は低くなります。

アライグマの歯はどれくらい危険なの?

【結論】

成獣の咬合力は体重1キロあたり80キロで、8キロの個体なら640キロの力で噛みつくことができます。

ただし、2メートル以上の距離を保ち、餌付けをしなければ襲われる危険性は低くなります。

【この記事に書かれてあること】

アライグマの歯は中型犬よりも強力な武器なんです。- アライグマの歯は合計40本で犬歯が2センチと鋭利

- 咬合力は同じ体重の犬の2倍で640キロの強さ

- 歯の感覚は人間の15倍も鋭敏で触覚器官の役割も

- 香辛料や柑橘系の成分で効果的に撃退が可能

- 2メートル以内に近づくと危険で重傷の可能性も

犬歯は2センチもあり、咬む力は驚きの640キロ。

「え?そんなに強いの?」と驚かれる方も多いはず。

実は、アライグマの歯には人間の15倍もの鋭い感覚があり、一度噛みつかれると深刻な傷を負ってしまいます。

特に夜間は警戒心が強まり危険です。

でも大丈夫。

正しい知識を身につければ、効果的な対策を取ることができます。

アライグマの歯の特徴をしっかり理解して、安全な距離を保ちながら対処していきましょう。

【もくじ】

アライグマの歯の特徴と形状を知る

- アライグマの犬歯は「2センチの長さ」で640キロの咬合力!

- 歯の本数は合計40本!部位ごとの特徴と役割

- 成長に合わせた「歯の生え変わり時期」のポイント

アライグマの犬歯は「2センチの長さ」で640キロの咬合力!

アライグマの犬歯は長さ2センチで、咬む力は体重1キロあたり80キロもあります。8キロの成獣なら、なんと640キロの咬合力があるんです。

「まさか、そんなに力があるなんて…」と驚かれるかもしれませんが、アライグマの犬歯は見た目以上の威力を秘めています。

鋭く尖った形状は、獲物を一瞬で仕留められるように進化してきたもの。

その咬む力は中型犬の約2倍にもなります。

犬歯が刺さると深さ2センチの穴状の傷となり、周りの組織まで裂傷を負ってしまいます。

まるで包丁で刺されたような傷になってしまうんです。

実は犬歯には別の重要な役割もあります。

- 獲物を確実に捕らえる

- 危険から身を守る

- 子育ての際に子供を運ぶ

- 縄張りをめぐる争いで威嚇する

2メートル以内に近づくと、この強力な犬歯による攻撃を受ける可能性が高くなってしまいます。

歯の本数は合計40本!部位ごとの特徴と役割

アライグマの歯は成獣になると合計40本。切歯が12本、犬歯が4本、臼歯が24本という配置になっています。

それぞれの歯には、きちんとした役割分担があるんです。

- 切歯:小さな餌を器用につまんで、ちぎり取る役割

- 犬歯:獲物を仕留めたり、固い殻を突き破る役割

- 臼歯:肉も野菜も粉砕できる万能型の役割

「まるで精密機械みたい!」と言いたくなるほど、整然と並んでいます。

切歯は上下6本ずつ、犬歯は2本ずつ、小臼歯は8本ずつ、大臼歯は4本ずつ。

この配置のおかげで、どんな餌でも効率よく食べられるようになっているんです。

歯の形状も特徴的。

切歯は細かい物をつまみやすい形状で、臼歯は凸凹した咬合面を持ち、がりがりと音を立てながら固い物も粉々に砕いてしまいます。

成長に合わせた「歯の生え変わり時期」のポイント

アライグマの歯は生後3週間から生え始め、しっかりとした順序で生え変わっていきます。まず、生後3週間で乳歯が生え始めます。

「赤ちゃんでもこんなに早くから?」と思われるかもしれませんが、これは野生動物として生き抜くために必要な成長なんです。

3か月までには20本の乳歯が全て生えそろいます。

その後の変化がとても速いんです。

- 生後4か月:永久歯に生え変わり始める

- 生後5か月:乳歯が抜け始める

- 生後6か月:40本の永久歯が完成する

この時期から攻撃性が増すため、特に警戒が必要になります。

野生では2〜3年で歯が摩耗し始め、4年以上経つと奥歯の咬合面が平らになってきます。

「年齢によって歯の状態が変化する」ということを知っておくと、対策の参考になりますよ。

アライグマの歯の能力と攻撃性

- 人の15倍の感覚!触覚器官としての歯の機能

- 硬い殻も砕く!臼歯の粉砕力と食事能力

- 臼歯と犬歯の「使い分け方」に要注意

人の15倍の感覚!触覚器官としての歯の機能

アライグマの歯は単なる武器ではありません。人間の15倍もの鋭い感覚を持つ重要な触覚器官なんです。

餌の状態を確かめる時、以下の能力を発揮します。

- 0.1ミリの細かな固さの違いを感じ取れる繊細な感覚

- 食べ物の新鮮さを瞬時に判断できる優れた識別力

- 味覚と連動して腐敗を見分ける優れた判断能力

- 餌の質を正確に判定できる特殊な神経センサー

硬い殻も砕く!臼歯の粉砕力と食事能力

アライグマの臼歯は堅果類やカニの甲羅も粉々に砕ける驚異的な粉砕力を持っています。その能力は以下の特徴から生まれています。

- 奥歯の表面がギザギザの凸凹構造

- 上下の歯がかみ合わさる時の圧力が特に強い

- 顎の筋肉が発達して強力な力を生み出せる

- 臼歯全体で同時に力を加えられる配置

臼歯と犬歯の「使い分け方」に要注意

アライグマは場面に応じて歯を巧みに使い分けます。餌を探す時と身を守る時で、全く違う歯の使い方をするんです。

- 餌を探す時は臼歯をゴリゴリと使って固いものを砕く

- 危険を感じた時は鋭い犬歯でガブッと威嚇や攻撃

- 子育て中は特に攻撃的で犬歯での威嚇が増える

- 餌場では臼歯と犬歯を交互に使い分ける

アライグマ咬傷の危険度を比較

- アライグマvs犬の咬傷!2倍の違いに驚愕

- 大人vs子供の被害!子供は特に危険度が増大

- 昼間vs夜間の遭遇!夜間は警戒心が倍増

アライグマvs犬の咬傷!2倍の違いに驚愕

アライグマの咬傷は、同じ体重の犬と比べて約2倍の力があります。体重8キロのアライグマの場合、実に640キロもの咬合力で襲いかかってきます。

「犬に噛まれるのと同じくらいだろう」と思っている方も多いはず。

でも、それは大きな誤解なんです。

アライグマの歯は、犬とは全く異なる特徴を持っています。

- 犬歯が2センチと極めて長い

- 咬む力が1キロあたり80キロと驚異的

- 組織を裂く力が犬の2.2倍と圧倒的

「えっ、そんなに違うの?」と驚かれるかもしれません。

さらに怖いのが傷の深さ。

犬の場合は表面的な傷で済むことも多いのですが、アライグマは2センチもある鋭い犬歯が、がぶっと深く刺さってしまうんです。

これにより、傷口が化膿したり、治りにくくなったりする心配も。

大人vs子供の被害!子供は特に危険度が増大

子供がアライグマに襲われた場合、大人の2倍以上の深刻な被害になりやすいことが分かっています。これは、子供の皮膚が柔らかく、体格も小さいためです。

「子供だから大丈夫かな」なんて考えは大間違い。

むしろその逆なんです。

子供の場合、次のような理由で被害が重症化しやすくなります。

- 皮膚がやわらかく傷が深くなりやすい

- 抵抗力が弱く感染しやすい体質

- アライグマより体格が小さい場合も

「かわいい!」と思って近寄ると、2センチの鋭い歯で一気に襲われてしまうことも。

子供の場合、傷が治るまでの期間も大人の1.5倍ほどかかります。

「ちょっとした傷だから」と思っても、子供の場合は必ず病院で診てもらう必要があるというわけです。

昼間vs夜間の遭遇!夜間は警戒心が倍増

夜行性のアライグマは、日中より夜間の方が警戒心が強く、咬傷被害も2倍に増えます。「夜だから寝ているはず」という考えは間違いです。

日没後2時間が最も危険です。

この時間帯、アライグマは次のような特徴を見せます。

- 行動が活発になり攻撃性が増す

- 餌を探して警戒心がピークに

- 縄張り意識が強くなり威嚇しやすい

「昼間は大丈夫だったから」と油断は禁物。

特に子育ての時期の夜間は要注意。

親アライグマの攻撃性が通常の3倍にもなり、2センチの鋭い歯で一気に襲いかかってくるんです。

日が暮れてからの行動には、細心の注意が必要です。

5つの歯の攻撃から身を守る方法

- 香辛料の「刺激成分」で寄せ付けない!

- 柑橘系の「苦味」が鋭い歯の感覚を刺激

- 酢の「強い酸味」が歯の感覚を威嚇

- ミントオイルの「清涼感」で撃退効果

- にんにくの「アリシン」で寄り付かない環境作り

香辛料の「刺激成分」で寄せ付けない!

アライグマの歯は人間の15倍の感覚を持つため、香辛料の刺激成分が効果的な撃退方法になります。特に唐辛子のカプサイシンは、アライグマの鋭敏な歯の感覚を刺激して強い忌避効果を発揮します。

「これは熱くて危険だぞ」と感じ取ったアライグマは、その場所に近づかなくなるんです。

効果的な使い方には、以下のようなコツがあります。

- 粉末を植物油で溶いてから散布する(風で飛ばされにくくなります)

- 雨で流されやすいため2日おきに散布し直す

- 侵入されやすい場所に集中的に散布する

- 地面から30センチの高さまでしっかり散布する

これを1平方メートルあたり3か所に散布すれば、ぴったりの濃さになります。

散布する場所は、アライグマが通りそうな場所を重点的に。

特に壁際やフェンスの下、物置の周りなどがおすすめです。

ここにジワジワと効く刺激成分を置いておけば、アライグマは「ヒリヒリする場所は避けよう」と学習してくれます。

柑橘系の「苦味」が鋭い歯の感覚を刺激

アライグマの歯は苦味に対して特に敏感で、柑橘系の果物の皮に含まれる苦味成分が強い忌避効果を発揮します。「なぜ柑橘系が効くの?」それは、アライグマの歯が苦味を人間の15倍強く感じ取るからです。

特に果皮に含まれるリモネンという成分が、アライグマの鋭敏な歯の感覚を強く刺激します。

効果的な使い方を具体的に見てみましょう。

- みかんやレモンの皮を細かく刻んで乾燥させる

- 乾燥させた皮を玄関先や庭に散布する

- 週に2回程度、新しいものと交換する

- 雨で流れないよう、軒下など濡れにくい場所に置く

アライグマが活動を始める時間帯に合わせることで、より強い忌避効果が期待できます。

「ぷんぷん」と漂う柑橘の香りと苦味成分が、アライグマの敏感な歯の感覚を刺激して「この場所は危険だぞ」という警戒心を引き起こすんです。

酢の「強い酸味」が歯の感覚を威嚇

アライグマの歯は酸味に対して極めて敏感で、特に酢の強い刺激は効果的な撃退手段となります。「なぜ酢が効くの?」それは、アライグマの歯が酸味を人間の15倍も強く感じ取るからです。

この特徴を利用して、酢を使った効果的な対策を行うことができます。

具体的な使用方法をご紹介します。

- 布や綿に酢を染み込ませて設置する

- 壁際や侵入口付近に重点的に配置する

- 週2回は新しい布に取り替える

- 雨で薄まらないよう軒下に置く

2種類の酢を組み合わせることで、より複雑な刺激を作り出せます。

「この場所は危険だぞ」とアライグマの歯が感じ取り、警戒心を引き起こすわけです。

効果を高めるコツは、夕方に新しい酢を補充すること。

アライグマが活動を始める時間帯に合わせることで、より強い忌避効果が期待できるんです。

ミントオイルの「清涼感」で撃退効果

アライグマの歯は清涼感のある刺激に非常に敏感で、ミントの成分が強い忌避効果を発揮します。ミントの爽やかな刺激は、アライグマの鋭敏な歯の感覚を直接刺激します。

この刺激は人間が感じる15倍も強く感じ取られるため、アライグマにとっては「ピリピリする危険な場所」という認識を植え付けることができます。

効果的な使い方には、以下のようなコツがあります。

- 原液では刺激が強すぎるため、水で10倍に薄める

- スプレー容器に入れて噴霧する

- 2日おきに散布し直す

- 日陰の場所に重点的に散布する

特に物置の周りや壁際など、アライグマが身を隠しそうな場所を重点的に。

にんにくの「アリシン」で寄り付かない環境作り

アライグマの歯は刺激物に対して極めて敏感で、にんにくに含まれる成分が強い忌避効果を示します。にんにくをすりおろして使う方法が特に効果的です。

すりおろすことで刺激成分が最大限に引き出され、アライグマの鋭敏な歯の感覚を強く刺激します。

具体的な使用方法は以下の通りです。

- にんにく1片をすりおろして小さじ1杯の油で延ばす

- 布や綿に染み込ませて設置する

- 3日おきに新しいものと交換する

- 雨で流れないよう屋根のある場所に置く

これを侵入されやすい場所に重点的に配置すれば、アライグマは「むわっと」する強い刺激を感じ取って近づかなくなります。

効果を持続させるコツは、定期的な交換と設置場所の工夫。

特に物置の周りや庭の境界線沿いに置くと、より効果的な結果が得られるんです。

アライグマの歯から身を守る注意点

- 歯の感覚が鋭敏!「餌付け厳禁」のポイント

- 2メートル以内は「危険ゾーン」に要注意!

- 素手での追い払いは「重傷」の可能性大!

歯の感覚が鋭敏!「餌付け厳禁」のポイント

アライグマの歯は、人間の15倍も鋭敏な感覚を持っています。餌付けをしてしまうと、その感覚で餌を強く覚えてしまい、非常に危険な状態に。

「おいしそうな匂いがするぞ!」とアライグマが記憶した場所には、執着心を持って何度も訪れるようになってしまいます。

- 歯の感覚で0.1ミリの違いも分かるほど敏感

- 一度覚えた味は数か月間も記憶が持続

- 餌付けされたアライグマは攻撃性が3倍に増加

- 人の手から餌をもらうと警戒心が薄れて危険に

2メートル以内は「危険ゾーン」に要注意!

アライグマの攻撃範囲は2メートル以内です。2メートルの距離なら、がばっと飛びつかれて一瞬で噛みつかれる危険が。

「まだ大丈夫かな?」と近づきすぎると、体重8キロの力で一気に襲われてしまいます。

- 2メートル以内に入ると攻撃態勢に

- 飛びつきながら前足で引っ掻き、同時に噛みつき

- 目が合うと威嚇行動を取ることも

- 子育て中は4メートルまで攻撃範囲が拡大

素手での追い払いは「重傷」の可能性大!

素手でアライグマを追い払おうとするのは、とても危険です。2センチもある鋭い犬歯で、ざくっと深い傷を負わされてしまいます。

「このくらいなら大丈夫」と思っても、640キロの咬合力で一瞬にして重傷に。

- 犬歯による傷は2センチの深さまで到達

- 組織を裂く力は中型犬の2倍以上

- 噛まれた傷は化膿しやすい

- 攻撃を受けたらすぐに病院への受診を